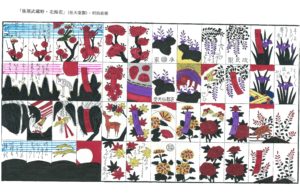

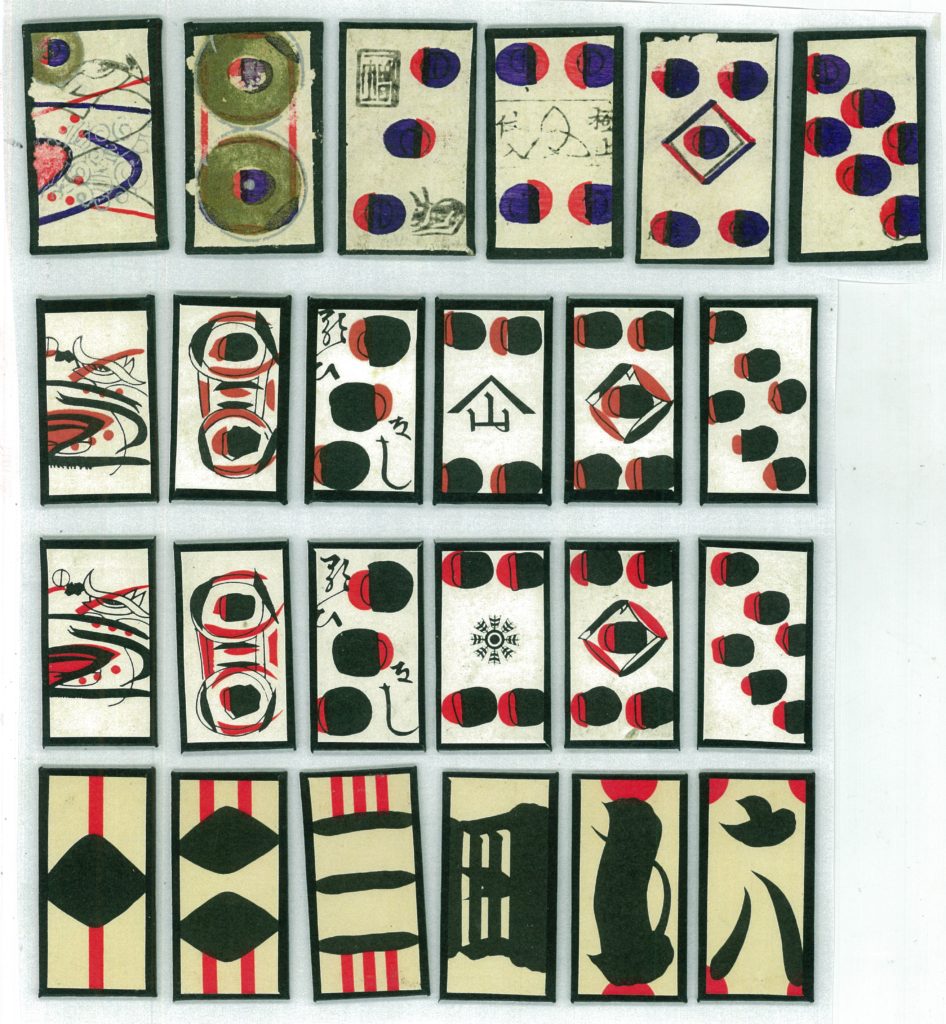

このようにして、明治、大正、昭和前期と、様々な問題を含みながら近代化を遂げてきた日本の社会で、かるたの文化もまた近代化を遂げた。自然と共生し、文芸文化の香りを強く漂わせていた江戸のかるた文化は衰退し、多くは滅んでいったが、新しいかるたの文化も誕生した。花札はカードに固有の点数と役の点数を問題視する「数」のカードの要素を強めたが、遊技法やカードの図像、遊技用語などに伝統の味を残して生き続け、「百人一首歌合せかるた」は「競技かるた」で早取りスポーツの色彩を強めたが、詠唱して取るという遊技法の骨格は引き継いで生き残り、「イロハかるた」は内容を「イロハ譬えかるた」から離脱させることで童遊文化の主役の一つとなって生き残った。

この変身を、江戸の文化を懐かしむ視点から「堕落」と評価する立場[i]はもちろんあり得るが、それは、明治年間以降の日本社会が作ってきた遊技文化を否定することになる。それよりはむしろ、急激な社会の変化の波に揉まれながらも、日々の苦しい生活の中でもなお慰安、娯楽、交際の手段をかるた遊技に見出してきた人々の喜怒哀楽を見ておきたい。そういう人々の希望、具体的にはかるたへの需要を見越して、かるたの制作、販売者が江戸の文化を軽視したことを咎めるよりは、新しい需要に応じるべく工夫を重ねて伝統を残しつつも新製品を市場に提供したことに注目したい。そして人々は、明治年間(1868~1912)には家族合わせその他のゲーム・カード、大正年間(1912~26)にはトランプ、昭和前期(1912~26)には麻雀のように新しく提供されたかるたの遊びを受容し、そこにも楽しみを見つけて愛好した。この思いを捉えきれないで「百人一首」と「イロハ譬えかるた」に拘り続ける懐古趣味、骨董趣味のかるた史が見る世界は狭くて浅い。

[1] 森田誠吾「京の夢江戸の夢 いろはかるた考疑」、前引第一章注8『別冊太陽いろはかるた』、五七頁。