日本のカルタ史研究の大きな弱点は、初期の「南蛮カルタ」のイメージが全くつかめないことであった。国産の「天正カルタ」としては、すでに消滅していて、「三池カルタ館」が復元に成功した「三池カルタ」一組四十八枚、大阪の「南蛮文化館」蔵の手描きの「天正カルタ」四十二枚、平成初期に私が発見、報告した、「天正カルタ版木硯箱」の版木三十二枚分、芦屋市の「滴翠美術館」蔵の、裏面に「三池住貞次」名のある紋標「こん棒(ハウ)」の「国王(コシ又はキリ)」の札一枚があり、さらに神戸市の「神戸市立博物館」に一組四十八枚の版木があり、平成二年の「サントリー美術館」開催の『遊びの流儀展』に出品されたカルタ三十七枚があるなど、物品史料に恵まれ、また、奈良市の「大和文華館」蔵の『松浦屏風』などの絵画史料にも恵まれているので、ある程度の推測が可能であるので、こうした国産のカルタのモデルとなった「南蛮カルタ」に関する情報の欠落はとても残念なハンディキャップになっていた。

しかし近年、ベルギーで「南蛮カルタ」のほぼ完全なセットが発見された。これにより、全世界を通じて初めて、十六世紀の「南蛮カルタ」の実体が明らかになったことによって研究は大きく前進することができた。

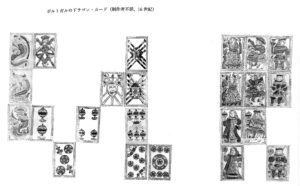

今回の発見によって、これと比較することで、約四十年前にアントワープ市で発見された、壁紙の芯地になって残ったアントワープ市のCF制作のドラゴンカルタの残欠という歴史史料の意義が一層高まった。これと今回発見された同じアントワープ市のボハルデ製のものを並べて検討すると、日本の「天正カルタ」にとってはCF製のカルタの方が図像的には近しいことが理解できる。「天正カルタ」の淵源についての理解がいっそう深まったこともとても喜ばしい。「南蛮カルタ」には複数のメーカーのものがあって、「天正カルタ」はたまたまその時期に日本にあったCF社のものか、あるいはそれに似た図像のベルギー製カルタを模倣して制作されたと推測できる。今回発見されたボハルデ社のものが実際に日本に伝来していたかどうかは分からない。日本国内で一枚でもこのメーカーのカルタ札が発見されていれば伝来が確かだし、画像が酷似している史料が残されていれば伝来が推測されるのだが、そういうものは残っていない。

もう一点、今回の発見によって、日本に伝来した「南蛮カルタ」の大きさが確実に分かったことは大きな意義がある。今は消滅してしまったごく初期、安土桃山時代の「天正カルタ」が「南蛮カルタ」を直接に模倣したものであったとすれば、それは縦が九センチを超える大きさの長方形であったと思われる。そして、それは国産化の過程で一回り小さくなり、現存する江戸時代初期の手描きの「天正カルタ」や「天正カルタ版木硯箱」は縦が七センチ大であり、江戸時代前期と思われる「天正カルタ」では縦が五センチ大にまで縮小している。このような「天正カルタ」小型化説は私が唱え始めた新説であるが、こうして「南蛮カルタ」が現れ、それが縦九センチ大であるので、新説の妥当性が高まったと言える。

今回の発見によって、「南蛮カルタ」の実際の姿がよく見えてくるようになった。これはカルタ史の研究者としてはとても幸運なことである。まず、カルタの色彩はだいぶ明らかになってきた。これまでは、「天正カルタ」の基本資料が版木の遺品であったために、彩色については推定しかできなく、「三池カルタ」復元の際にも、当時のヨーロッパでは常識的であった、赤、黄、緑の三色の顔料を使って私の判断で彩色した。これには、信頼できる手本がなく悪戦苦闘した記憶があり、完成時にも、誤りが残るであろうと留保していたが、今回の発見によって、当時の判断が正しかった点も、誤っていた点も明白になった。

まず、カルタの彩色が、赤、黄、緑の三色であることははっきりした。そして、多くの点で復元した「三池カルタ」と今回発見された「南蛮カルタ」で配色が一致しているが、異なっている個所もある。これが、「三池カルタ」着色のモデルに使ったスペイン、フロレス製のドラゴンカルタの配色と、今回発見されたベルギー製のドラゴンカルタの配色との地域差なのか、日本に入ってきてからの国産化の段階で変化したものなのか、単純に「三池カルタ」復元時の私の判断ミスであったのかは確定できない。

もう一点、復元の当時に気になっていたのが金彩、銀彩である。日本のカルタの札では、どのような種類でも、金彩、銀彩が加えられていることが多い。「滴翠美術館」蔵の「天正カルタ」でも、紋標「こん棒(ハウ)」の「国王(キリ又はコシ)」のカードにもその痕跡が見える。他方、ヨーロッパのカルタ札では、手描きの宮廷遊戯向けの豪華なものではよく金銀彩が使われているが、一般庶民向けの木版のカルタではほとんど見かけない。したがって、「南蛮カルタ」ではどうであったのかが長年の疑問として残っていたのだが、今回のカルタ札を見るとそこには金彩、銀彩の痕はうかがえず、それが日本に伝来してからの独自の工夫であったことが理解できた。

カルタ札の画像については、「三池カルタ」や「天正カルタ」に意味の分からないものが何カ所かあって、復元当時に利用できたフロレスのカルタと見比べながらずいぶん考えさせられた。当時は、これはキリシタンの禁止との関係で「南蛮カルタ」にあった製作者表示などの文字情報をあいまいにカモフラージュしたのであろうと思った。それが今回の発見で、だいぶ明らかになった。

何点か拾い出してみると、「三池カルタ」の紋標「こん棒(ハウ)」の「二」のカードで、上端に横一列に並んでいる小さな丸は、「南蛮カルタ」ではGILIS-VANDEN-BOGARDEと言う制作者名の表示であった。日本では、キリシタンの疑いのかかる南蛮人の文字を避けたのであろう。また、このカードの上部にある人の顔は、「南蛮カルタ」では制作者の肖像と思われる。日本の「天正カルタ」では、この顔は、子どもの顔を正面から描いており、これだけを見るとその意味合いが分からなかったのであるが、なるほどと思えた。そして、この顔の描写は、その後になぜか紋標「剣(イス)」の「二」の札に移り、賭博カルタの地方札「伊勢」「黒馬」等では斬首された罪人の生首などとも言われたのだから、「幽霊の正体見たり枯れ尾花」である。

天正カルタの紋標「聖杯(コップ)」の六の中央部にはよく分からない枠組みの図像がある。今回発見された「南蛮カルタ」ではこの個所には何も描かれていないが、すでに判明しているスペインのフロレスのカルタの例からすると、本来はこの中に何かの文字、多分制作者名が入っていたと思われる。なお、後世のことになるが、江戸時代の賭博系のカルタでは、このカードのこの個所に制作者の屋号などが表示されるのが通例であった。両者の間に何かが継承されたのではなかろうか

驚いたのは紋標「金貨(オウル)」の数札で、今回発見された「南蛮カルタ」では、「四」「六」「八」のカードに、各々、GILIS・VANDEN・BOGARDEとあり、「九」のカードには、GILIS・VANDEN・BOGARDE・ANVERIS 1567とある。ほかに、紋標「こん棒(ハウ)」の国王(キリ)の札の楯の部分にも[GVB]とある。自己主張の強い表示であり、当時のアントワープ市での競争の激しさがうかがわれるが、「天正カルタ」ではいずれも妙な模様に溶け込んでいる。これも日本のカルタ屋がキリシタン文字の使用を避けたのであろう。なお、後世の賭博系のカルタでは、「オウルの四」には制作者表示をするのが通例となった。「南蛮カルタ」の図像での制作者名を表示するという慣習が復活して引き継がれたものと思われる。

「南蛮カルタ」での図像の反転と言う現象についてはすでに述べたが、日本のカルタ板木を見ると、江戸時代初期の「天正カルタ版木硯箱」は縦に四枚の図像を彫りこんだ細長い縦長の版木十二枚で成り立っており、江戸時代前期の「天正カルタ版木重箱」は幕末期か明治初期に分解して重箱に仕立てているので元の状態が分かりにくいが、四枚の図像を横に並べた横長の版木十二枚であった可能性が高い。そこで「三池カルタ」の復元にあたっては、横に四枚の図像を並べた版木を作成した。このように、初期の国産の木版カルタでは、部分的な版木を寄せ集めて摺り出していた可能性が高いので、ミスするときは四枚分が一挙に裏彫りになってしまっている可能性はあるが、絵札ではそういう例は見つかっていない。数札の場合は一枚一枚の図像が左右対称なので裏返しに彫ってしまっても分かりにくいが、紋標「こん棒(ハウ)」の「ドラゴン・エース」や、紋標「金貨(オウル)」の「六」の札などで左右逆転が生じているので、四枚まとめて左右逆転という事態になっていたのかもしれない。しかし、こういう日本の制作方式では、ヨーロッパの場合のように一枚ごとに版木が別になっていてミスが頻発するのに比べれば誤りの可能性は少ない。したがって、どちらかと言うと、日本のカルタ札画像での左右の反転は、手本とした「南蛮カルタ」ですでに起きていた反転の忠実な追従であった可能性が高いと判断できるようになった。今回、ボハルデ製のカルタでは、一組のカルタ四十八枚を集めて商品の形を決める時に、いわば製品全体の表紙として、一番目立つ最上段に置かれるカードなので一番気を付けて制作される紋標「こん棒(ハウ)」の「ドラゴン・エース」で左右の逆転が起きているところからも、ベルギーのドラゴンカルタでの左右逆転が相当に頻度高く発生していた事情が理解できよう。

右:復元三池カルタ。

絵札の図像では、まず紋標「こん棒(ハウ)」と「剣(イス)」の「女従者(ソウタ)」の札で、「女従者」は右手に棍棒ないし剣をもって小さな龍を攻撃している。その際に、左手は小龍を抑えているのだが、画面では、左手より下の部分は、「天正カルタ」では龍の下半身になっているが、私は、ここには「南蛮カルタ」では盾が描かれていたと思い、日本に伝来した後の国産「天正カルタ」の時期に起きた「盾の消滅」と表現したものの、その後に研究の進展はなく、当時の疑問を持ったままでいた。それが、今回の「南蛮カルタ」では明確に盾が描かれており、「南蛮カルタ」ではドラゴンの下半身ではなかったことが分かった。私の想定が事実を言い当てていたことが分かり、長年の疑問が解けたのである。また、今回の「南蛮カルタ」では、「国王(コシ又はキリ)」の顔面の表情が、「天正カルタ」や以前に発見されていたCF社のカルタのような「少年王」ではなく、もっと成熟した成人の国王として描かれている。

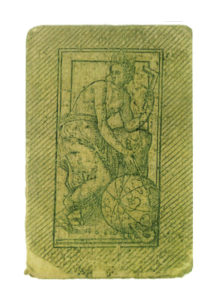

残されたのは、裏面の図像の問題である。「天正カルタ」の資料では裏面のデザインが判読できるものが少なく、『松浦屏風』に手描きで示された楕円形の縁の中の人物像という裏面図についても、「南蛮カルタ」なのか、「天正カルタ」なのかが議論を呼んでいた。それが今回あきらかになった。この「南蛮カルタ」の裏面では、長方形の枠の中で、右手に棒を持ち、左手に「さしがね」(曲尺)を持った若者が、足元にある地球儀を指しながら遠方を見ている。いかにも大航海時代らしい挿絵である。『松浦屏風』では人物の顔面が描かれていて、達磨のようにも見えるが、以前は、これはキリストの姿で、だからこのカルタは「天正カルタ」ではなく「南蛮カルタ」であるとする主張もあった。だが、今回の発見を通じて、十六世紀のアントワープでの新興市民の気分がよく分かって、中世文化の匂いが強いキリスト像というのはこの気分とだいぶ遠いので、以前からの主張はだいぶ迫力を失ってきている。