二 「南蛮カルタ」を改良して成立した「天正カルタ」

二 「南蛮カルタ」を改良して成立した「天正カルタ」の記事一覧

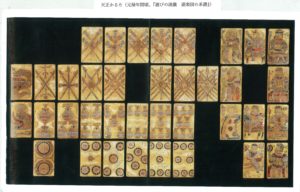

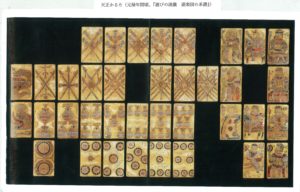

「手描き木版天正カルタ(元禄年間頃、『遊びの流儀 遊楽図の系譜』)」 令和元年(2019)六月、東京のサントリー美術館で「遊びの流儀 遊楽図の系譜」展が開催され、そこに江戸時代前期(1652~1704)の手描きの「天正かるた」一組三十七枚が出品された。このカルタは縦五・三センチ、横三・二センチの小型で、第三期のカルタ札...

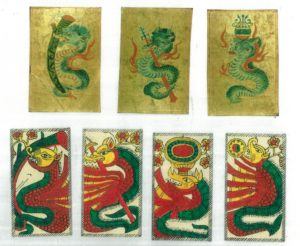

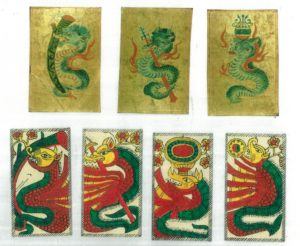

天正カルタのドラゴン・カード (上段:火焔龍のハウ、イス、コップ、 下段:蝙蝠龍のハウ、イス、コップ、オウル) まず注目するべきは、日本のカルタには火焔龍と蝙蝠龍の二系統があるという事実である。火焔龍は①「南蛮文化館」蔵のカルタにすでにあらわれ、その後、手描きの天正カルタ、うんすんカルタ、「すんくんカルタ」に継承されて...

「天正カルタ版木莨箱」 (滴翠美術館蔵、江戸時代前期) ⑧「カルタ版木莨(たばこ)盆」と⑨「天正カルタ版木煙草盆」であるが、前者は、美術工芸雑誌『美術・工芸』昭和十七年(1942)五月号の無署名小記事「天正かるたとうんすん多加留(加留多の誤植?)」に縦一センチの小さな写真でカード十枚分添付されているものであり、後者は『...

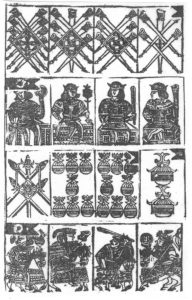

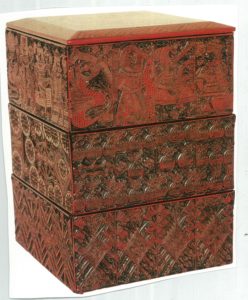

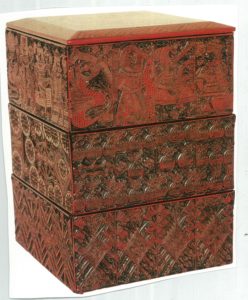

天正カルタ版木重箱 (神戸市立博物館蔵、江戸時代初期) 次に検討するのは⑦の神戸市立博物館蔵の「カルタ版木重箱」である。これは大正年間(1912~1926)に永見徳太郎の南蛮文化品コレクションに属し、昭和前期(1926~45)に池永猛に譲られ、昭和後期(1945~89)に神戸市の所有となって今日に至っており、古くからの...

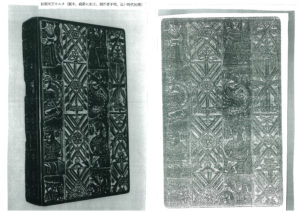

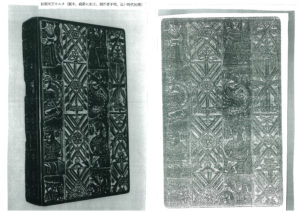

初期天正カルタ版木(硯箱に加工、江戸時代初期) ⑥の史料は、平成十四年(1992)に三池カルタ記念館で購入を検討したことのある初期の「三池カルタ」の版木で、結局、価格面で折り合いが付かずに購入をあきらめたが、その過程で実物を手にして調査することができた。その際の記録を元に説明すると、これは版木八枚、合計カード三十二枚分...

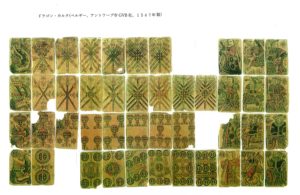

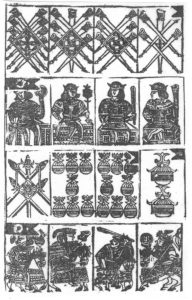

安土桃山時代から江戸時代初期(1603~52)、前期(1652~1704)に、北九州、京都、大坂を中心に流行したカルタ遊技を支えた初期の国産カルタを天正カルタと総称する。これは、構成が南蛮カルタと同じ一組四十八枚で、(1)手描き、手作りの物と(2)木版摺りの物とがあった。この天正カルタは南蛮カルタの強い影響下に制作され...

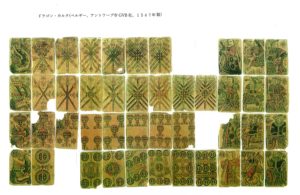

日本のカルタ史研究の大きな弱点は、初期の「南蛮カルタ」のイメージが全くつかめないことであった。国産の「天正カルタ」としては、すでに消滅していて、「三池カルタ館」が復元に成功した「三池カルタ」一組四十八枚、大阪の「南蛮文化館」蔵の手描きの「天正カルタ」四十二枚、平成初期に私が発見、報告した、「天正カルタ版木硯箱」の版木三...