「めくり」の遊技法はフィッシング・ゲームであり、そこに、簡単な「手役」が添付された。また、江戸の遊技文化の中心地の一つである吉原で開発されたと思われる「鬼札」がさらにゲームを複雑にして興味をそそった。

「めくり」が最初に登場したのは明和七年(1770)刊の洒落本、夢中山人/寝言先生著『辰巳之園』[1]であり、船頭次郎の台詞の二か所に「早くしまふたらめくりをうとふ(早く仕舞うたらメクリを打とう)」、「おいらも。裾(すそ)つきの丁子やで。めくりを打て。六七百まけて。夫からおもての。春岡(はるおか)て。こまか有から。廻(まわ)したら半分(はんぶん)斗。まけはかえつた。(おいらも裾付きの丁子屋でメクリを打って六七百負けて、それから表の春岡でお花独楽があるから廻したら半分ばかり負けは返った)」とある。「丁子や」や「春岡」は遊廓吉原の店の名前で、「こま」は「お花コマ」でともに吉原で流行していた。吉原でめくりが流行していて次郎は「丁子屋」で六、七百文負けたが、表の「春岡」でお花コマの賭博があったので参加して負けの半分くらいは取り返した、という次第である。この年にはすでにめくりが吉原で普及していたことが分るから、したがってめくりの登場は数年以前の明和年間(1764~72)の初期のことと思われる。なお、明和九年(1772)刊の石部琴好『笑の種蒔』[2]にも「俗に天正と申やまひなるが、誠は四十八(めくり)と申やまひなり」とある。

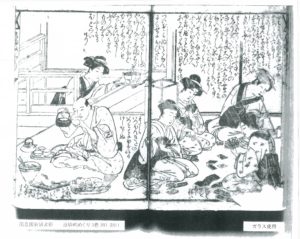

めくりカルタの遊技には、従来の伝来のカルタの遊技法にはないいくつかの重要な特色があった。まずは、「めくりカルタ」という名称の由来である。めくりカルタの遊技では、まず、三名の遊技者に一人七枚ずつの手札を配分し、場札として六枚を表面を上にして晒す。カルタは一組四十八枚なので、手札が七枚×三人で二十一枚、場札が六枚で、二十一枚が残る。これは山札として裏面の上にして場に積まれる。遊技者は取り番になると手札を一枚出して、次に山札を一枚捲(めく)る。手札は場札をうまく釣り取れるように作戦を考えて出すのだが、山札を捲ると何が出てくるのかは全く予測できない。思わぬ良い札が出て、しかし場札に合う札がないので場札として晒され、他の遊技者の取り番で釣り取られてしまう。逆に、うまく適合する場札があってそれも釣り取ることができる場合もある。この、山札を一枚捲るという所作はそれまでのカルタの遊技にはなかったもので、ほどほどの偶然性を伴ってとてもスリリングであり、江戸の人々の嗜好に合ったのであろう。この遊技は、いまだかつて見たことのない捲るという所作がとても新鮮で強く印象付けられて、「捲りカルタ」となったのであろう。言い換えれば、江戸の人には、同じフィッシング・ゲームである「プロトめくり」、「合せ」カルタはあまり知られていなかったということにもなる。江戸で盛んだったのは、以前は「読み」で、次いで「めくり」である。この「読み」と同時期か、もしかしたらそれよりも早い時期から上方の「てんしょ(合せ)」の遊技が江戸でも活発であったと言わんばかりの歴史像は史実に欠ける。

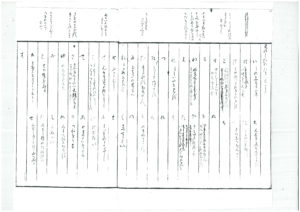

次に、札に固有の点数が付いたことも新鮮であった。寛政年間(1789~1801)の『博奕仕方風聞書』によると、最高点は「青六」で六十点である。これに次ぐ五十点であるのが、「あざ」「太鼓二」「青二」「青三」「青四」「青五」「青九」「釈迦十」「青馬」「青きり」の十枚である。二十点なのが「青七」「青八」の二枚である。基本的に紋標「青」つまり天正カルタで言う紋標「ハウ」の札十二枚と「太鼓二」つまり紋標「オウル」の「二」が高点札ということになる。十点なのが紋標「赤」つまり紋標「イス」の札であり、「ぴん」「海老二」「赤三」「赤四」「赤五」「赤六」「赤七」「赤八」「赤九」「すだれ十」「十馬(とをのうま)」「十之きり」の十二枚である。残りの紋標「コップ」と「オウル」の二十三枚は「すべた」と呼ばれて点数がない。札に固有の点が付くというのも新しい遊技法である。そして、点数がいかなる場合も不変であることが、いかにも札の身分のようで気になることではある。

遊技法の第三の特色は、ゲームが途中で勝敗が見えても終了することがなく、最後の一枚を捲るところまで行うことである。伝来のカルタの遊技法での、勝敗が見えたらそこで打ち切るという遊技法とはゲームの感覚が違う。

そして、めくりカルタの遊技法では「役」が重要な意味を持つ。「役」には「仲蔵」(「青の七」「青の八」「青の九」)、「赤蔵」(「赤の七」「赤の八」「赤の九」)、「団十郎」(「青の一(アザ)」「青の二」「青の十(ソウタ)」)、「海老蔵」(「青の一(アザ)」「赤の二」「青の十(ソウタ)」)、に加えて「下モ三」(「青の一」「青の二」「青の三」)、「上ミ三」(「青の十(ソウタ)」「青の馬」「青のキリ」)の「六大役」がある。これらの役の内で「団十郎」「海老蔵」「下モ三」「上ミ三」は読みカルタの遊技法から受け継いだものであるが、「仲蔵」と「赤蔵」はめくりカルタに固有の役である。そして新登場の「仲蔵」「赤蔵」は特に大事にされたところ、ゲームの展開によっては、たとえば「アオの八」で「赤の八」を合せ取ることで「仲蔵」役の「青の七」「青の八」「青の九」と「赤蔵」役の「赤の七」「赤の八」「赤の九」が両方とも揃うことがある。これは大変にめでたくまた珍しいことで、珍重された。

歌舞伎役者の初代中村仲蔵の回顧録『月雪花寝物語』[3]に重要な記述がある。同書は成立年が不詳とされるが、天明五年(1785)の序が付いているので当時の物であろうか。そこでは「仲蔵」と「赤蔵」の役が同時にできることを「突き抜け」と呼び、その者が大利するだけでなく、周囲の「箱」または「見物」にまで祝儀が渡される。この「役」ができそうになると「仲蔵、仲蔵」とはやし立てる。めくりカルタのカードにも、「青の九」に「中カ車」の紋所を、「青の七」と「青の八」に「秀鶴」を付けた特製の札を上方で制作して江戸に下した、とある。つまり、「仲蔵」はめくりカルタの最重要な「役」であった。

[1] 夢中山人/寝言先生著「辰巳之園」『洒落本大成』第四巻、中央公論社、昭和五十四年、三七一頁。

[2] 石部琴好「笑の種蒔」『噺本大系』第十二巻、東京堂出版、昭和五十四年、一四七頁。

[3] 中村仲蔵「月雪花寝物語」『日本庶民生活史料集成』第十五巻都市風俗、三一書房、昭和四十六年、八三三頁。