安土桃山時代に日本に最初にカルタが入ってきたとき、「カルタ」は四十八枚の特有の紙片を使ったゲームの名称として伝わってきた。ヨーロッパには、さまざまなカルタの遊技法があり、「プリメロ」「オンブル(レネガド)」「タロッキ」「トリウムフォ」などのゲーム名があったが、日本ではそうしたヨーロッパの遊技名の伝来を跡付ける史料が発見できていない。カルタの伝来当時には、それの遊技法は「カルタの遊び」と呼ばれていたように思われる。他方で、カルタという言葉が「カルタ」というゲームに使用する特有の遊技具、カルタ札の意味で使われるようになったのはこれより少し遅い。

まず、現存最古の文献史料である慶長二年(1597)の「長曾我部元親式目」が禁じたものは「博奕カルタ諸勝負令停止、附其外不作法令禁制事」(カルタをかるた、禁制を禁止とする文献もある。論拠とした原史料における表記の揺れであろうか)である。これは、「博奕、カルタ、諸勝負の停止を命じる。附けたりであるが、その外の不作法も禁制とすることを命じる」と読める。「博奕」は骰子を使うものが典型の深刻、悪質な賭博行為であり、カルタはそれに近いが深刻度に差があるやや軽度な賭博遊技であり、賭けの「諸勝負」はさらに軽微な手慰みの遊技である。「博奕」「カルタ」「諸勝負」と罪が重い順に表記して禁止しているのであるが、いずれにせよここに言うカルタは賭けの遊技法の名称であって遊技具の名称ではなく、したがってここでの禁制の内容もカルタという遊技具の使用を禁止するという意味ではない。内容的にはほとんど違いがないが、言語の使用例としては区別するべきであろう。

それならば、当初、カルタ遊技に用いるカードは何と呼ばれていたのであろうか。そのことを判断するのに有効な史料を私は知らない。だから、単純に想像するだけなのだが、その後の文献史料でのカルタ史の用語例から逆照射して類推すると、「カルタの札」ないし端的に「札」と呼ばれていたのではないかと思われる。

次に、来日したポルトガル人が文禄、慶長年間に編集した文禄四年(1595)刊の『羅葡日対訳辞書』や慶長八年(1603)刊の『日葡辞書』では、遊技具を意味する日本語の単語は、囲碁や将棋などいくつか採録されているが、カルタは採録されていない。朝鮮の役の当時には、カルタはまだ九州北部の地方的な遊技であり、日本語としては未成熟であったのである。だからポルトガル人には、カルタはまだ日本語の単語と認知されていなかったのであろう。このことについてはすでに述べた。

カルタが日本語として広く通用するようになったのは、慶長年間(1596~1615)の後半に、朝鮮の役に従軍した武士の帰京に伴いカルタの遊技が京都、大坂で流行した時期からである。この時期は、九州北部ではじまったカルタの遊技具の制作拠点が京都に移転して、経師への注文生産や経師細工の「三池住貞次」や「三池越後屋友貞」などの名での商品生産が行われた時期とも一致する。

この時期のカルタについての基本史料は、歴史研究者の中村幸彦が発見した、大名の細川家に伝わる写本の『当家雑記』中の記述であり、そこには、「うたかるた」と呼ばれて流行している遊技具の元は、豊前、中津城ないし小倉城の細川家家中で「しうかく院様」と呼ばれる女性が始めた「古今の札」であり、それは「かるたのごとく」厚めの紙で作り、「大きさも大かたかるたほど」であるとされている。ここでは、カルタは厚めの紙で作られた日用の器具(多分、遊技具)の一種として理解されている。

ここに書かれた「しうかく院」がどのような人物であったのかは長く不明であったが、藤島綾の最近の研究[1]では、細川家の『系図(寛永マデ)』によって、しうかく院は細川忠興の側室であった「秀岳院」を指すと特定されている。秀岳院は藩主の細川忠興との間に千丸とおまんを産んでいる。法名は「周岳院雪心宗広」である。また、『当家雑記』には豊前、中津ないし小倉の城中にいるしうかく院と京都にいる「お万様」との親しい交際が書かれているが、二人は母子の関係であり、お万が烏丸中納言光賢の室に迎えられて上洛したのが元和元年(1615)なので、『当家雑記』の記事は元和年間(1615~24)初期に書かれたものと理解されている。かつては発見者の中村幸彦の理解に従って慶長五年(1600)頃の記事とされていたが今は改められている。いずれにせよ、『当家雑記』は、カルタを遊技具の名称として使った最古級の文献史料という理解になる。

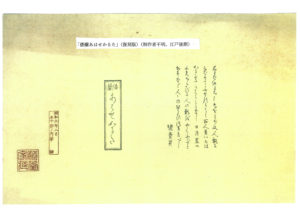

これに次ぐのが、かつて宮武外骨が掘り起こした[2]江戸時代初期(1603~52)、後水尾帝の側近、中院通村の自筆本『塵芥略記』[3]中、元和二年(1616)二月十四日の記事「十四日、召経師藤蔵カルタヲ令摺之(右傍注「石川主殿頭所令新刊也」)(左傍注「南蛮ノアソヒ物也」)」である。二月十四日に経師の藤蔵を呼び出して、有力大名の大久保忠隣の次男、美濃大垣藩主、石川主殿頭忠総が命じて新たに刊行させた南蛮の遊び物のカルタについて、同じものを通村にも摺って作成するように依頼したというのである。ここでいうカルタは明らかに遊技具を指している。石川主殿頭は通村の友人であり、経師藤蔵も通村邸で食事をともにするように親しい仲である。通村には、名護屋の陣営の時期から武家社会で流行し、朝鮮の役が終わって陣を引き払って多くの武士が帰還したのに伴って京都に持ち込まれてきたカルタの遊技を公卿社会でも楽しもうという気構えがあったのであろうか。カルタ好きの友人石川主殿頭に教わって楽しさを憶えて、二人の共通の友人の経師藤蔵に自分でも制作を頼んでみたのであろう。この事実そのものはその後山口吉郎兵衛も『うんすんかるた』で言及しており、研究者の間でよく知られているが、武家社会の流行り物を宮中に導入しようとしたであろう通村の意図はこれまでは検討されたことがない。

だが、『中院通村日記』には、もっと興味深い記事があり、これまでは研究書で取り上げられたことがなかったが、私が『ものと人間の文化史173 かるた』で紹介した。通村は半月後の三月二十五日に外出先で泥酔して帰宅後昼寝をしたが、「睡眠之間興以来、三人カルタ打之」[4]、つまり、寝ている間に興以が来たので起きて「三人カルタ」を打って遊んだ、とある。「興以」は「松屋興以」つまり御所に出入りしていた絵師の狩野興以で、通村の友人である。経師藤蔵に作らせたばかりの新品のカルタで友人と遊んではしゃぐ通村の姿が浮かぶ。通村は細川幽斎の外孫であり、幼少時には幽斎とともに生活して訓育を受けており、長じて当時最高の教養人となり、徳川家康にも和歌の道を講じたし、後水尾天皇の側近という政治的に重要な地位にいたのに、「カルタ」が大好きで、制作に関係しただけでなく、自身も遊んでいたのである。

通村が遊んだ「三人カルタ」という遊技法は他には知られていない。後代の記録に出てくる「ヨミ」も「合セ」も、三人でも遊べるが四人から五人はいないとおもしろくない。それに遊技名で「三人」と限定しているのもこれらの遊技法には合わない。これは未知の、そして江戸時代前期(1652~1704)にはすでに消滅している遊技法なのであろう。当時海外から伝来したであろうカルタの遊技法の中で三人で遊ぶものと云えば「オンブル(レネガド)」が頭に浮かぶし、確かに伝来しているはずなのにこれまでそれを示す史料が一切見つかっていないのであるから、「三人カルタ」は「オンブル(レネガド)」であると考えたくなるが、あくまでも想像に過ぎない。ここでは「三人カルタ」は遊技法の名称である。それならば、その元に「三人」と限定されない「カルタ」という遊技法もあったはずだという推測を述べておきたい。

いずれにせよ、この『中院通村日記』は、実際にカルタというゲームで遊んだ本人がそれを記録した現存最古の史料であり、その貴重さは計り知れない。そして記録上は通村が日本で最初のカード・ゲームのプレイヤーということになる。狩野興以ともう一人名前の分からない第三の男もお相伴で同じ事になる。また「三人カルタ」は日本最古のカルタ遊技名の記録である。

その後、正保二年(1645)刊の松江重頼『毛吹草』や延宝六年(1678)刊の畠山箕山『色道大鏡』などでも、「賀留多」や「加留太」は時にゲームの名称として、時に遊技具の名称として登場する。『毛吹草』の場合で説明すると、巻三「付合」に、「流=かるた遊ひ」、「虫=かるた遊」、「釼(けん)=賀留多(かるた)」、「袷(あはせ)」=賀留多(かるた)遊」、「繪合(ゑあはせ)=賀留多(かるた)遊」があり、巻四「諸国古今名物」の「山城」に「坊門 賀留多(カルタ)麁相(そそう)物也」、「烏丸 金賀留多(キンカルタ)、歌賀留多(ウタカルタ)」があり、同「筑後」に「三池賀留多(ミイケガルタ)」がある。このころから増える、俳諧中でのこの単語の使用例でも事情は同じである。

加えるに、後水尾上皇の側近、鳳林承章の『隔蓂記』を読むと、慶安三年(1650)十二月八日の項に、仙洞御所で後水尾上皇が主催した遊興の宴の記載がある。そこにこうある。「御茶済、有御双六也。予亦與妙門主、打双六也。有十炷。御振舞之御勝負也。有絵双六、有加留多、種々御遊興也」。こう読める。「お茶が済み、上皇が双六をなさった。私もまた妙門主と双六を打った。十炷香があった。上皇のお振舞が懸かった勝負であった。絵双六があった。カルタがあった。種々のご遊興であった」。つまり、この日仙洞御所では、上皇の振舞の下で、上皇と側近の男性たちによって、盤双六、十炷香(じしゆこう)、絵双六、加留多等、種々の勝負が遊ばれたというのである。これは、宮中でもカルタという名称の賭けの遊技が遊ばれていたという意味である。カルタという言葉が市井の俗語にとどまらず、上流階級の人々の間でも日本語として通用していた事情を示して興味深いものがある。

以上から、私は、安土桃山時代から江戸時代初期(1603~52)にかけて、「カルタの札」、後にはもっとシンプルに「カルタ」と呼ばれるようになったカードを使った「カルタ」と呼ばれる遊技がすでに存在していたと判断している。さらに私は、このカルタいう名称のゲームがオンブル系のトリック・テイキング・ゲームであろうと推測している。『ものと人間の文化史173 かるた』では、オンブル(レネガド)は一組四十枚のカードを使う遊技であり、一組四十八枚のカードを使う「カルタ」はオンブルの祖型である「トリウムフォ」ではないかという推測を述べた。だが、南蛮カルタは一組四十八枚であってそれをフルに使うのがカルタの遊技法であったということなど、いくつかの傍証はあっても、この遊技法が積極的に証明できたと言えるほどの十分に具体的な史料は展開できない。

ただ、いずれにせよ、江戸時代のカルタの遊技法の歴史を語るのであれば、その最初のページは海外から伝来した「カルタ」という遊技法の説明に充てられるべきであろう。あるいは、この遊技法と他の遊技法との区別を明確にするように、南蛮カルタの遊技法と呼んでも良かろう(但し、カルタはそもそも南蛮の遊技であったのだから、当時南蛮カルタという重複表現の言葉が実際に使われたことはなかったであろう)。これ抜きに、「読み」「合せ」「かう」等の各論的な説明から入ると歴史認識の入り口を間違えて迷路に踏み込むことになる。

次に、江戸時代前期(1652~1704)になると、カルタ史の最も重要な文献史料である黒川道祐の『雍州府志』では、カルタは遊技具の意味で用いられている。だが、一方で、ゲームの名称としてのカルタという語の使用は消滅している。そして、それと入れ替わるように「読み」、「合せ」、「かう」、「ひいき」というゲームの呼称が登場する。この書の公刊された貞享三年(1686)からわずか数年前の延宝年間(1673~81)を見ると、延宝六年(1678)刊の畠山箕山『色道大鏡』には「常のカルタの遊び」とあり、延宝九年(1681)刊の『当世口まね笑』では博奕打ちのセリフとして「カルタにあびらうんけんや三まいぼうろんが入立てば程なうはだかにかいなります」とある。「あびら」「うんけん」「ぼうろん」など意味不明の言葉もあるが、そこに、遊技法の呼称として「カルタ」と「三枚」が並べてある。それが貞享年間(1684~88)には「読み」と「合せ」と「かう」になっており、『雍州府志』だけでなく、同年の『鹿の巻筆』「三人論議」では、主役の一人三郎兵衛は「カルタをすきて、讀(よみ)の、合(あわ)せの、かうなどゝいふ事のみ深(ふか)く望(のぞ)みけり」である。この文章は、「カルタ」という遊技具が好きで、「読み」「合せ」「かう」などの遊技を行ったという意味であるから、「カルタ」は遊技法ではなく、遊技具を指している。ゲームの名称としての「カルタ」はもうない。

それならば、遊技法のカルタは、「読み」「合せ」「かう」等のどの遊技法に変身したのか。三者のうち、「かう」はあるいは「三枚」とも呼ばれ、当初からカルタと並んで記録されているので別物である。「読み」は比較的に新しく江戸時代前期(1652~1704)になってから流行した遊技法であってこれを江戸時代初期(1603~52)から続いた人気のカルタという遊技法の変身したものとは理解しにくい。そこで、消去法で、「合せ」が最有力候補ということになる。これでは情けないのでもう少し積極的な史料を提示したいのであるが、私が示せる最も具体的な史料は江戸時代初期(1603~52)のものと思われるカルタの版木である。それは短冊状の木片で、一枚につき四枚のカードの図像が、トリック・テイキングの遊技での札の強弱の順に縦列で彫られている。こういう木片が十二枚あって、一組四十八枚のカルタになるのだが、そのいずれもが「読み」での札の順序ではない。この版木の発見により、早い時期からトリック・テイキング・ゲームが伝来していたことが裏付けられるし、それがカルタの版木を彫る際に基準になるほどに代表的な遊技法であったことも推測される。

私は、この時期、天和年間(1681~84)、貞享年間(1684~88)にカルタというゲームが「合せ」というゲームと呼ばれるようになったと理解した。そして、『雍州府志』の記述などからすると「合せ」はトリック・テイキング・ゲームと判断されるので、これと交代したように消えたカルタもトリック・テイキング・ゲームだろうと判断している。要するに、遊技法の「カルタ」と同じく遊技法の「合せ」が一つの文献史料上で一緒に記載されている例が見つからないので、カルタと「合せ」が交代していると推測されるのであるが、具体的な改称の時期や直接の理由はよく分からないのである。以前からのカルタ技のルールに貞享年間 (1684~88) かその前の天和年間(1681~84)に新考案のバリエイションが登場して延宝年間(1673~1681)まで通用していた本家の「カルタ」の遊技法を凌駕したので、それを差別化する趣旨で新種の遊技法を「合せ」と呼んだのか、「読み」や「かう」などの他種のゲームの流行に押されて、それとの差別化の趣旨でルールの変化はなかったが「カルタ」を「合せ」と呼び変えたのか、いずれにせよ具体的な論証の史料が少ない話しか用意できなくて情けない。今後の史料の発見と研究の発展に期待するところ大である。

[1] 藤島綾「二枚の絵札:伊勢物語かるたをめぐって」『国文学研究資料館紀要』第四十二号文学研究篇、人間文化研究機構国文学研究資料館、 平成二十八年、九三頁。

[2] 宮武外骨『賭博史』、半狂堂、大正十二年、一八頁。

[3] 『塵芥略記』は『中院通村日記』の別称で、『大日本史料』中に項目ごとに分解されて採録されている。この件は『大日本史料』第十二編之二十六(復刻版)、東京大学史料編纂所、平成九年、一三七頁。

[4] 前引『大日本史料』第十二編之二十六(復刻版)、東京大学史料編纂所、平成九年、一六六頁。