(一)中国のカルタ、紙牌の発見

本書で私は、「麻雀牌が語る中国麻雀骨牌史」と「麻雀骨牌の日本への伝来史」について触れる。日本については、第二次大戦以前の時期を扱うことにする。この時期、つまり大正時代と昭和前期はあわせて、大きく括っても三十年程度の期間であるが、これに対して、昭和後期、つまり第二次大戦後の麻雀の歴史は、もう大正、昭和前期という期間の二倍以上、約八十年が経過したのであり、見るべき出来事、書くべき事象ははるかに多い。そこで、戦後編は書くとしても別の機会にしようと考えているし、それ以前に、私よりもはるかに適任の執筆者が何人も頭に浮かぶので、そういう人に任せるのも、私にとって、一つの選択肢であるだろうとも考えている。

そして、ここで発表する文章の内容は、骨格としては約二〇年前に書いた文章が基になっている。当時私は、竹書房が千葉県夷隅町(現・いすみ市)に開設した麻雀博物館の設立に関わり、日本の麻雀史の筋を通した史料の蒐集、展示の確立に向けて悪戦苦闘していた。その過程で書き残したものである。今回本書に採録するために読み直して、当時を思い出して懐かしくもあったが、学識の不足は明らかで、大小さまざまな誤解と誤記に赤面の至りである。特に二〇一六年に大谷通順の『麻雀の誕生』¹が現れるに及んで、私はおのれの非才、勉強不足を思い知らされた。大谷の緻密な文献検索に比べると、私の仕事の粗っぽさが眼に痛い。しかしこのように書いてしまったことはもはや日本の麻雀史研究の歴史的事実であり、ここでは多少の補訂を施したが、若さで暴走している基調は変えていない。各々の発表の時期が違うので、こうしてまとめてみると説明が多少重複してしまう個所もある。見苦しいとも思うが、過去は取り消せないのでそのまま残して今後の学界の批判に委ねたい。

念のために元になった文章の掲載誌を示すと次のようになる。

一 十九世紀の麻雀牌(プロト・マージャン) 『麻雀博物館会報』二〇〇五年春季第九号、夏季第一〇号、秋季第一一号(二〇〇五年)

二 「自由麻雀」時代の麻雀牌 『麻雀博物館会報』二〇〇六/夏季号(二〇〇六年)

三 榛原茂樹牌と梅蘭芳牌 『麻雀博物館会報』二〇〇六/梅蘭芳特集・第一三号(二〇〇六年)

四 花牌の盛衰史 『遊戯史研究』第九号(一九九七年)

私は元来、カルタの歴史に関心があり、ほぼ五十年以前から研究を進めていた。そうすると、世界のカルタ史は中国の「錢牌」という「紙牌」、カルタ札に始まり、元代に中国南部からの国際交易に付随してそれがアラビアに移り、そこでもてはやされたのちに、今度は地中海交易に付随して南ヨーロッパのアラゴン連合王国の交易都市、マルタに伝わり、一四世紀後半、当時はいずれも同国の領土であったイタリア半島、イベリア半島に伝わり、そこから全ヨーロッパに広まり、また、一五、一六世紀の大航海時代に、スペイン、ポルトガルのアジア、アメリカへの進出、侵略に伴い全世界に広まったという経緯が見えてきた。世界のカルタの元祖は中国の「紙牌」であったのだ。

しかし、肝心の中国では、一九六〇年代の文化大革命の時期に、「紙牌」は旧弊、害悪、毒虫であるとして厳しく禁止され、すでに絶滅してしまったと理解されていた。中国にはカルタの歴史に関する研究成果の発表もないし、そのもとになる研究そのものも存在しない。私が世界のカルタの歴史を研究していると言い、中国のカルタ史は極めて重要な部分だと言っても、中国のどこでもまったくキョトンとされるだけであった。中国のカルタ、「紙牌」はすでに滅んだ。これが一九七〇年代のカルタ史研究者の世界的な常識であり、はなはだ残念であったが私もそう信じていた。ところが一九八〇年代に中国を訪れる機会が増えて、各地で、一般の人々の間で今なお「紙牌」が普通に遊ばれている場面に出会った。滅んだはずの「紙牌」がしぶとく生き残っていたのである。

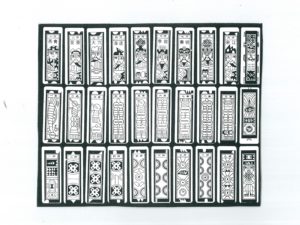

私にとって中国のカルタとの最初の出会いは、一九八八年、中国、北京市の北京外国語学院大学に設置されていた「日本学研究センター」、中国の呼称では「日本学研究中心」で、中国全土から集められた大学院生に日本の政治体制、憲法を教える教授、「専家」として派遣され、赴任していた時のことである。当時、この大学では、赴任している各国の外国人専家とその家族のために北京から近い距離の地方への観光小旅行を何回か企画しており、山東省を訪れる旅が企画され、興味があったので私も参加した。この旅行では山東省内の各地を見て回ったが、孔子の墓所、孔廟のある山東省曲阜市も訪問先になっていた。だが私はそういう遺跡、遺物には興味がなかったので、曲阜市に着いて参加者一同が孔廟の見学に入っていったのを門外で見送り、自由行動であたりに出ている露店を見て回っていた。そして、門前の露店で、「馬吊(マーチャオ)紙牌」を発見した。

なお、ここで重要な訂正について述べておきたい。私は、以前から、中国明代に成立した三紋標の「錢牌」の紙牌を主として「馬弔(マーチャオ)紙牌」と表記してきた。中国では古来これを「馬弔紙牌」ないし「馬吊紙牌」(ときに「馬掉紙牌」)と表記しており、私は、主として「馬弔」を用い、適宜に「馬吊」も併用してきた。ところが、かつてはこれを「馬掉牌」と独特に表記していた大谷通順は、二〇一四年に発表した「故宮博物院所蔵の完全なる馬吊牌 (上)、(中)」²で、敢然と「馬吊牌」という表記に改めた。遊技具の歴史の研究において一つの障害を除去する試みであり敬意をもって歓迎した。そこで、大谷にならって、私も「馬弔」の表記を「馬吊」に改めることとした。共通の用語ができて今後の研究に益するところがあれば幸いである。

生きた「馬吊紙牌」の発見は、私には驚天動地の不意打ちであった。中国の紙牌は文化大革命で禁止されて滅ぼされたという世界の研究者の常識をそれまで全く疑っていなかった私は、中国に居ながら、「紙牌」を捜す努力さえもしていなかったのであり、滅亡したはずの「紙牌」が露店で普通に売られているのにはただただ驚くよりしようがなかった。そして、その露店にあった同じもの三組をすべて買い求めて調べてみると、それは「曹州紙牌」³であった。曹州は曲阜も含まれる山東省東南部の地名である。私はそれを、現に使われている地域のど真ん中で発見して入手したのである。現代に生き残っている「地方札」を発見するという幸運に感激しながら、こうして、私の中国カルタ探索の旅は始まった。研究の扉を開けてくださったのは孔子様の遺徳であろうと秘かに感謝していた。

こうなると、研究者としての野心がムクムクと湧いてくる。すでに絶滅したと考えて調査も研究もあきらめていた世界のカルタ史研究者に向けて、「幻の中国紙牌を再発見」という衝撃の研究発表をしようという功名心に駆られて、私は、一変して、「紙牌」を捜す中国各地への個人旅行に熱心に取り組むようになった。機会があるとどこへでも出かけた。そうしてみると、全国各地には、その地方に独特な「地方札」の「馬吊(マーチャオ)紙牌」、「将棋紙牌」、「天九(テンチュウ)紙牌」、「文字紙牌」などが様々に残っていて人々に愛好されている風景がよく見えるようになってきた。その後、一〇年以上かけて、中国各地を巡った。それこそ、北は黒竜江省から南は広東省まで、東は浙江省から西は四川省まで、多くの省、直轄市、自治区を踏破した。そして、出かけた先では、ほぼ例外なく、未見の「地方札」に出くわした。

とくに驚いたのは、四川省の成都市の近郊、客家(ハッカ)の人々の住む村で、数百年も以前の明代に滅んだはずの四紋標(スーツマーク)の「錢牌」が今なお制作され、使用されているのを発見した時である。四紋標の「錢牌」は、明代に登場した三紋標の「錢牌」、つまり「馬吊紙牌」の前身であり、元代にアラビアの貿易船によってアラビア、さらにはヨーロッパに伝来し、その地の四紋標のカルタ、今日で言えば四紋標のトランプの元祖になったものであり、他方で中国では明代までに三紋標の「馬吊紙牌」に取って代わられてとっくに滅んでしまったと思っていたので、生きた古代海洋生物のシーラカンスを見つけた古生物研究者と同じような感激であった。

私は、中国国内では、むさぼるように各地の「紙牌」の蒐集を志して探し歩いたが、調査地の人々は、風変わりな外国人研究者の来訪を珍しがり、どの町でも、訪ねれば庶民の生活する下町の片隅にひっそりと開いている「紙牌」売りの店に案内してくれた。そこはもちろん、外国人観光客が行くような上品な場所ではなく、庶民が集う下町であり、暗黒街と言いたくなるような薄暗く怖い場所もあった。だが、この探索の旅では、私は一度も身の危険を感じたことはなかった。中国の人々は突然に現れた風変わりな外国人研究者に対して、どこでも皆親切な友人であった。

いっぽうで、この十年余の期間に、私は、旅先でも滞在していた北京や上海でも私以外の他の中国カルタのコレクターやカルタ史研究者と出会うことはなく、その噂さえ聞いたことがない。北京の骨董街として有名な「瑠璃廠(ルリチャン)」にも繰り返し出かけて、私の他に「紙牌」を捜している研究者っぽい人を見かけなかったかと尋ねて歩いたが無駄であった。上海の骨董店街でも同様であった。そして、どこでも、誰もが、お前のような人間は初めて見たと言っていた。多分、当時の中国では、私は、世界で唯一人の、あまりにも風変わりな、現地に足を運んで探訪する中国紙牌のコレクター、研究者であったのだと思う。

但し、「錢牌」の紙牌や麻雀の古牌を探し出して研究する物品史料史学には大きな弱点がある。発見された昔の紙牌や骨牌は、遊技法については何も語らないということである。この点では、文献史学の方にアドバンテージがある。紙牌や骨牌の遊技法には、国などが決めた公式ルールという物は通常は存在しなくて、遊技する仲間内でおのずとその場のルールが決まる。「統一規則」とか「標準規則」という物は存在しない。したがって、文献研究も、肝心の文献の乏しさ、その内容の非体系性に悩むのであるが、それでも、遊技法について沈黙する物品史料に比べれば、文献史料は遊技規則については詳しい。

私は、文献史料に基く文献史学の研究価値を否定するものではない。日本と中国で未知の文献を捜したがよく見つけることができなかった。中国の研究者に聞いてもよく分からなかった。それだけに、日本の文献、大谷通順「馬掉牌考」⁴には驚いたし、感服もした。これを読み解くことで、「馬吊紙牌」や「麻雀骨牌」の遊技の仕方を知ることができた。ただ、同時に、文献史学の悩ましさも感じられた。紙牌や骨牌の現物が伝えるのは、リアルな直接情報であるが、文献が教えるのは、遊技を経験したか観察したかした人の記憶に基く間接情報である。そこでは、文献史料の宿命であるが、ルールの誤解や書き洩らしがそのまま残ってしまうし、意図的に虚偽を記した文献も少なくない。あるいは、善意の写本、悪意の偽作、贋物商売の偽書も少なくない。

もう一つ困ったことに、文献史料の相当の部分は、たまたま紙牌遊技の現場に出くわした人が、それを珍しがって、あるいは面白がって、見聞したことを随筆風に書き残しただけのものであることであった。中には初見で書いている例もあり、紙牌の遊技法が誤って書き留められている場合も少なくない。また、紙牌の遊技には、一度の勝負にも起承転結があるのだが、見物者がそれを構造的に理解していないこともあれば、たまたま見かけた場面を描写しているので、遊技の一局面をすべてであるように書いていることもある。これは例えば、たまたま野球の試合を見て、4回の表裏の攻防について書いたものを、試合を全部見て書いたものの様に誤解することに似ている。これでは野球というゲームの全体像がしっかりとは見えないように、紙牌の遊技について触れている文献史料のうちの相当部分は、遊技風景の部分的描写でしかないのであって、これを基に昔の遊技法を推測して理解するのは、学術研究の方法論としては薄氷の上を全力で走っているようなもので、自分が既に沈没しかけているのに最先端の研究をしているつもりでいるという、実はとても怖い事態なのである。

だから、この欠点に十分に留意して慎重に展開している文献史料史学には敬意を感じている。私は中国、北京市で、『中華伝統遊技大全』や『酒令』の著者、麻国均教授と親しく交わった。教授は、元来は京劇の研究者であったが、賭博のことが分からないと京劇のセリフの含意が理解できないので賭博遊技の研究に入り込み、いつしかこちらが本業になってしまったという変わった経歴の人であり、まだコピー機が利用できない時代には北京図書館で文献を手書きで写し取っており、筆写する分量が多すぎて妻に手伝ってもらって二人机を並べて作業したのだが、子どもを預けられる保育園がなくて、使っている座席からはよく見える図書館の中庭で子どもに一人遊びをさせてガラス越しに見守っていたことなども話してくれた。珍しい経歴の持ち主である。文献史料については誠実で慎重であり、その長所も短所もいろいろと教えてもらったし、遊戯史学会設立十周年記念のシンポジウムにお呼びした⁵。この機会に日本に来て、遊戯史学会の研究メンバーとともに教えていただいたことも多かった。私の若き日の文献研究史の思い出である。

¹ 大谷通順『麻雀の誕生』、大修館、二〇一六年。

² 大谷通順「故宮博物院所蔵の完全なる馬吊牌(上)、(中)」『学園論集』第一五九号、北海学園大学学術研究会、二〇一四年、一頁、同第一六一号、二九頁。

³ 梅林勲『アジアのカードとカードゲーム』大阪産業大学アミューズメント産業研究室、二〇〇〇年、一七二頁。

⁴ 大谷通順「馬掉牌考」『北海道大學文學部紀要』第三十八巻第一号、一九八九年、八九頁。

⁵ 網野善彦/江橋崇/増川宏一/草場純/麻国鈞「遊戯史研究と歴史学--最新の成果を踏まえて(創立10周年記念シンポジウム報告)」『遊戯史研究』創立10周年記念号、遊戯史学会、一九九八年、五九頁。