(三)「揺れ虫」図柄の古牌が麻雀牌の歴史を語り始めた

私は、今から八百年以前の元の時代の中国で遊ばれていて、ヨーロッパまで伝わって世界のカルタの元となった中国の「錢牌」に心惹かれていた。そしてこのアイテムのコレクションを始めた時、私は、世界のカルタを各地の地域ごとに区別して、各々の地域で伝承されながら少しずつ図柄を変化させてきた点に注目して分類整理し、研究を進める「地方札研究」(regional pattern studies)という手法を用いた。この「地方札」の継承と変革を軸にして歴史を調べる手法は、一九七三年にイギリスの研究者のSylvia Mannを中心にしてロンドンで設立された国際研究学会、Playing Card Society(PCS、後に頭にInternationalを冠してIPCS)が採用した研究手法であり、私もそのメンバーの一人として、当時、同じくメンバーであった兵庫県芦屋市の山口格太郎、東京都杉並区の村井省三とともにそれを学び、なじんでいたので抵抗感なく活用できた。

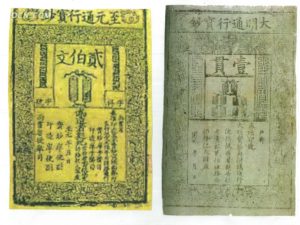

ここで、私の「錢牌」の一種、「馬吊(マーチャオ)紙牌」の蒐集歴が役に立った。「馬吊紙牌」では、元来は「一索」は穴開き銭百枚を紐で括った角ばった図柄であった。中国の「錢牌」系の紙牌では、紋標は「一文」「百文」「一万」「十万」の四種で、元代にこれがヨーロッパに渡って、紋標「一文」が「金貨」になり、「百文」が「棍棒」になり、「一万」と「十万」が「聖杯」と「剣」になり、一方母国の中国では、明代に紋標「十万」が略されて三紋標の「馬吊紙牌」が成立し、紋標「一文」が「筒子」になり、「百文」が「索子」になり、「一万」は文字の図柄をそのまま残して「万子」となった。「一索」は「百文」という意味であり、その図柄は、紙幣上に、穴開き銭百枚を紐で括った姿で金額をあらわして、文字の読めない者でも使えるようにした中国、元代、明代の紙幣の図柄を転用して、同じように真っすぐな錢束で表現していた。

だが、何しろ「錢牌」は庶民向けの安価な遊技具であるから、図柄も徐々に崩れていって、錢の束が歪んで曲がって表現されて、昆虫の身体に見えるようになり、もとは穴あき錢を束ねていた紺色の紐が昆虫の透明な羽のように変化して、あたかも「一索」が一匹の虫のように描かれるようになった。百枚の貨幣の束では上端の一枚の中央にある四角い穴が丸く描かれて虫の眼に見えるようにもなった。そしてさらに興味深いのは、この「揺れ虫」の図柄が、何かの拍子に図柄の頭部に傷がついてくちばし状の線が加わり、いっそう「鳥」らしくなり、いつしか「鳥」の図柄に変化したことである。

私はこの変化に共感を覚えつつも、冷静であった。それは日本のカルタの歴史研究で習得した研究姿勢であった。日本の賭博遊技用のカルタでは、その図柄は、安土桃山時代に伝来してから数百年の間にさまざまに変化したが、それは、消費者サイドからの希望で変化したというよりは、主としてカルタを制作、供給していたカルタ屋サイドの都合で生じた変化であり、消費者サイドは特にこだわることなくその変化を受け入れていた。中国での麻雀紙牌や麻雀骨牌も同じことで、制作し販売する側の都合で図柄が崩れたり新しいものに変化したりして、消費者はその変化を受動的に受け入れていたのだと思った。例えば「索子」の図像をしっかり彫りこまないで簡単な図柄にしてしまい、その分制作コストが安く済むので商品の値下げに反映できて消費者に歓迎される。こんな味気ない事実に直面することも多い。しかし、こういう物品史料に親しくない研究者は、たまたま史料での図柄の変化を見かけると過剰に反応して、そこに有意義な味合いを発見しようとして価値づけ、時にはそれを「発見」して手柄自慢をするようになるのであるが、もう少し冷静に、制作者サイドの思い付きや勘違いなども想定しておいた方が良い。

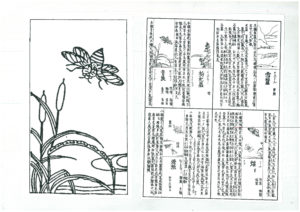

この時期に、中国の友人と話をしていて、「青蚨(チンフー)」のことを知った。「青蚨(チンフー)」は蜉蝣(かげろう)の一種であるが、母子の情愛が深く、青蚨の母虫を手元に捕えておいてその血を紙幣、貨幣に塗り、他方で子虫の血を別の紙幣や貨幣に塗ってそちらを取引の支払いに使うと、子の青蚨が母親を慕ってその手放した紙幣や貨幣は回りまわって母虫の血の付いたものがある手元に戻ってくる、つまり元手が回収できて利益が出るので財を成せるという、貨幣に関わって縁起の良い伝承があった。

このことは日本でも古くから知られていた。江戸時代の『和漢三才圖會』巻第五十二 蟲部に「青蚨」とあり、図示されている。近代でも、大修館の『廣漢和辞典』¹の「蚨」に「①青蚨は、水虫の名。形は蝉に似、中国の南海に生じる。その母と子の血を別々に銭に塗り、一方を手もとに置き一方を使えば、すぐまた戻って来るという」「②青蚨は、銭の別名」とある。『大漢和辞典』²も同旨である。また、小学館の『日本国語大辞典』には、青蚨が銭を指すことを示す用例が様々に掲載されている。

「青緡銭(せいびんせん)」という言葉がある。青ざし、つまり紺色に染めた麻縄の銭さし紐で括った状態の貨幣のことである。俗に「あおざし」という。また、「一緡青蚨(いちびんせいふ)」という言葉がある。「緡」は百枚の穴開き銭に通して結ぶ紐であり、「一緡青蚨」は「一緡(ひとさし)」百枚の銅銭、つまり「一索」である。「一索」を図示したものが、きっちり結ばれた百枚の穴開き銭から、紐が少し緩んだのか、あるいは実際の百枚の束の姿に似せたのか、少しゆがんだ形になり、いかにもカゲロウらしく描かれるようになったのである。

実際に青蚨の形を見ると、胴体の部分はまさに「一索」である。私の「揺れ虫」という素人理解は、当らずとも遠からずであったと思えてうれしかった。そして、私が見様見真似でこれは「青蚨(チンフー)」だと説明すると、多くの人が「そうだ。よく気が付いたな」と言ってくれた。中国人の感性からすると、「青蚨(チンフー)」説は許容の範囲内であり、穴開き銭百枚の「一索」の図柄と一匹の「青蚨(チンフー)」の図柄は相互に互換性があると分かって、これも嬉しかった。

これは青蚨(チンフー)図像史からすると後日談のようなものであるが、「一索」牌の「青蚨」の図柄には、使用するうちに小さな傷がつくが、それが鳥のくちばしのあるべき個所につき、図柄が虫よりは鳥に見えるようになり、結局鳥の図柄に移行していったようだ。従って当初の鳥は何鳥と特定できない鳥一般であったが、その後、中国中部では、鶴、雀、燕、海鳥、鳳凰その他多様な鳥になり、北部では孔雀に似た鳥になり、南部では鸚鵡(おうむ)になったので、中国の古牌を集めると鳥類図鑑のようになる。面白いのは中国中部にあった大きな鳥で、牌の下半分に地球儀があり、上半分に地球と同じくらいの規模の一匹の大鳥が飛翔している。梅蘭芳の愛用した特注牌もこの図柄だが、イギリスのチャド・バレー社が中国から輸入した麻雀牌がこの図柄で、だからイギリスの麻雀牌ではおなじみの図柄である。

だが、「馬吊紙牌」にも、すでにくちばしを加えて鳥の図柄になったものもあるのだから、青蚨が鳥に変身したのは「麻雀骨牌」成立後であるとするのは行きすぎかもしれない。古来、中国の貨幣、穴開き錢は中央に四角い穴があり、それが家禽のガチョウ(鵞鳥、鵝鳥)に似ているところから「鵝眼銭(ががんせん)」と呼ぶ習慣があり、その言葉は日本にも中国貨幣の本体とともに伝来し、明銭が流通していた室町時代までには貨幣を「阿堵(あと)」、「鳥目(ちょうもく)」「鵝眼(ががん)」などと呼ぶ習慣もあった。こうした長い伝統があるのだから、どこかの時点で「一索」を「鳥」に見立てる者が出てきても不思議なことではない。また、銭を束ねている紐の端が横に描かれた様子は、確かに儚げで「青蚨」の羽根のように見えたが、見ようによっては鳥の羽根の様にも見える。

なお、平成年間に、この「索子」図柄の変化を説明して、木の葉型というのは、「索子」と読み方が類似する「梭子(スオズ)」、すなわち、機織りでよこ糸を入れるための紡錘形の道具「杼(ひ)」と誤認したものであろうとする説が現れた³。私には、これが、「索子」は錢貨百枚の束という本来の理解とどう関連するのかが分からない。私の理解するところでは、中国の人々は、そんなに意味が遠いところにまでは飛ばない。錢貨に深くかかわる「青蚨」や「鳥目(ちょうもく)」、「鵝眼(ががん)」などのイメージで「索子」の図柄を考えたと思われる。いずれにせよ、この新説では、論拠となる文献史料、物品史料が添えられていない。これは要するに、「一索進化論」という、世界の中国カルタ史の研究方法論を一変させた空前の作業仮説にケチを付けようとしただけの印象がある。「文献史学」による「物品史学」への批判ははかないことが多いが、これでは「文献史学」の作品としてさえ出来栄えはどうかと思われる。

こうした経過で、私には、「馬吊紙牌」から「麻雀骨牌」への「一索」の図柄の変遷史が見えてきた。私は、この変化、つまり紙幣にも現れる官許の「百文錢」、つまり「一索」の図柄が「揺れ虫」「青蚨」になり、それが「鳥」になって中国各地で多彩な発達を遂げた様子が、ダーウィンの進化論の変化の図式に似ているので、これを「一索進化論」と呼んだ。「麻雀骨牌」の「古牌」を集めて、それを時系列で並べて理解して、曖昧模糊(あいまいもこ)としている麻雀の発生史に迫るのはまだとても未熟な方法論であったが、それでも、確実な物証に裏付けた主張をすることができた。これは、文証よりも物証を重視する社会常識をそのまま麻雀史研究に適用しただけなのだが、それでも、時代も地域もばらばらのわずか数点の文献史料を使って歴史を物語ってきた従来の麻雀史研究よりははるかに確実な説明になった。そして、私自身の役割は、あまりこねくり回すような解説は避けて、手元に集まった「麻雀骨牌」たちが自分史を語り出すのを聞く役に留めようという自覚を深めた。

¹ 諸橋轍次他編『広漢和辞典』下巻、大修館、一九八二年、五一六頁。

² 諸橋轍次『大漢和辞典』第十巻、大修館、一九五九年、一二頁。

³ 前引大谷通順『麻雀の誕生』一七八頁。