(三) バブコックと追随者たち、そして風変わりなハル

の研究者でアメリカ、ニューヨーク市のブルックリン美術館職員であったスチュワート・キユーリン(Stewart Culin)によってなされた。キューリンは東アジアの遊戯、遊技に関心を持ち、中国、朝鮮に詳しい在中国イギリス外交官のウイリアム・ヘンリー・ウイルキンソン(William Henry Wilkinson)の支援を受けつつ調査を進め、一八九五年に『朝鮮の遊技・中国と日本の同種の遊技への覚書付』(“Korean Games, with Notes on the Corresponding Games of China and Japan”)¹を刊行した。キューリンは更に関心を深め、一九一〇年頃に日本と中国を自身で調査旅行して、その途中、一九〇九年に上海で麻雀骨牌の現地調査をする機会を得た。

そして一九一〇年代の終わりころには、この遊技をアメリカに紹介しようとして、各地の博覧会などに上海から持ち帰った麻雀骨牌を出品したり、デパートなどでの企画展示に協力して解説付きの展示を行ったり、解説パンフレットで紹介したりした。しかし、キューリンは学者であって実業家ではなく、その望んでいたのはやはりアカデミックな麻雀の紹介であり、アメリカで大衆的な麻雀ブームを点火することはなかった。後に一九二四年になって、世間の熱狂的な麻雀ブームの中で発表したのも、論文『麻雀の遊技;その起源と趣旨』(“The Game of Ma-Jong; Its Origin and Significance”)²であり、博物館の紀要とパンフレットで同時に発表されたのであって、一般人向けの入門解説書ではなかった。

一九二〇年代に生じた麻雀の国際化の立役者はジョセフ・バブコック(Joseph Babcock)であったが、彼の事績に関する史料が欠落していて不明な点が多く、困惑していたが、ありがたかったのは、グロバー牌の再発見者、ミッチェル・スタンウィック(Michael Stanwick)がバブコックについて、詳細な調査の上で「J.P.バブコック、A.R.へイガー、A.N.レティン及び中国麻雀(Mah-Jongg又はMah-Jong)公司その他」(“J.P. Babcock, A.R. Hager, A.N. Lethin and the Mah-Jongg/Mah-Jong Company of China et al..”)という、タイトルも内容も長文の報告を発表したことである。これはネットで容易に見ることができる。ここでスタンウィックは、この三名の「中国麻雀公司」の設立者たちの経歴と事績を詳細に明らかにしている。

それによると、バブコックは一九一三年にスタンダード石油の社員として中国に派遣された人間であり、会社の都合で上海市、ハルビン市、大連市、北京市、済南市、蘇州市、香港地区などの同社の事務所を歴任した。また、上海を拠点に、南京市、寧波市、杭州市などにも出かけていた。そして、一九一七年に一時帰国したアメリカからの帰路の航路で同じ船に乗り合わせたレティン夫妻と親しくなり、さらに一九一九年にレティンの紹介でヘイガーと親しくなった。

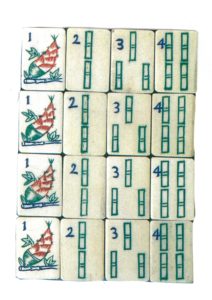

バブコックは麻雀遊技に興味を持ち、中国語が話せたので各地で遊技する中国人と親しくなりそれの理解を深めることができた。そしてバブコックはレティンにこれの遊技法を教えたが、レティンが骨牌に彫られた中国文字が読めないなど図柄が理解しにくくて難渋していたので牌の上端に1、2、3やE、S、W、Nといったインデックスを彫った牌を用意したところ、とてもスムースに理解ができるようになった。その後、両名は、レティンがマネージャーを勤めていた上海市郊外のコロンビア・カントリークラブでこれを人々に教え、そこで遊技ができるようにした。これを見てこれは商売になると思ったのはヘイガーであった。

三人は一九二〇年に麻雀骨牌の対米輸出事業の会社、「上海麻雀公司」を立ち上げた。バブコックはこの年に、教則本の通称「レッド・ブック」、『麻雀 バブコックのマージョン・ルール』(“麻雀Babcock’s Rules For MAH-JONGG”)を出版した。レッド・ブックという名称のいわれは表紙が赤単色の紙に黒くタイトルを記したものであったところによる。この本は上海や北京などで、西欧人が好んで利用して、たちまちベストセラーになった。後に一九二三年に、今度は赤い表紙に大きく緑色の窓を設けて、そこに同社の麻雀骨牌の図柄で周囲を囲んだタイトルを示す第二版、『麻雀 バブコックのマージョン・ルール 魅惑的な中国の遊技』(“麻雀Babcock’s Rules For MAH-JONGG The Fascinating Chinese Game”)を出版した。

ここで制作、販売された麻雀骨牌が、いわゆるバブコック骨牌である。どの牌も角の「面取り」がなく真四角である。表面にはバブコックの考案した牌の上端にイニシャルを入れる工夫が施されている。「一索」は尾羽根を畳んだ状態の孔雀のように見える。「三索」はすでに食い込みがなくなっており、「六索」は中央の索子も緑色になっている。「八索」は「M索」である。「筒子」では「一筒」の四枚で、中央に「自」「由」「麻」「雀」とある。「万子」は「萬」の字を使っている。風牌は「東」「南」「西」「北」であり、三元牌は赤色の「龍」、緑色の「鳳」、模様のない「白板」である。花牌は人物の入った風景画が四枚、赤色の文字で「1中」「2華」「3麻」「4雀」とあり、また、人物のない風景画が四枚、緑色の文字で「1公」「2司」「3監」「4製」とある。

その後、一九二三年に麻雀遊技はアメリカで爆発的なブームになり、上海から大量の骨牌が輸出された。当時、アメリカは列強の中国進出と植民地化に遅れた国として、中国の自立の保全と国際的な門戸開放、自由貿易の促進を求め、一九二二年にイギリスなどのヨーロッパの中国内植民地保有国、新興の日本、それに当事国の中華民国とともにワシントン会議を開き、「九か国条約」で中国の門戸開放を獲得していった。それは、アジア、アフリカの国々に口実を設けて軍隊を派遣して占領し、当事国にその地域の植民地化を承認させるような「固い帝国主義」ではなく、自由貿易体制の下で経済的に進出して、貿易で利益を吸い上げる「やわらかい帝国主義」であった。その制度的な枠組である「九か国条約」が成立したその時に起きた麻雀の通商取引の急激な拡大は、アメリカにとっては歓迎されるものであるし、自由貿易による中国産品大量の流入と、東洋の神秘な国の長い文化の伝統に基づく商品を熱心に売り込む商人たちの活動は、麻雀遊技の流行の基盤を形成していた。

当時のこうしたアメリカ社会の有様と、麻雀伝来の事象の詳細な紹介と分析は、イエール大学出身の研究者、メリー・グリーンフィールド(Mary C. Greenfield)の論文、“ ‘ The Game of One Hundred Intelligences ’:Mahjong, Materials, and the Marketing of the Asian Exotic in the 1920s” ³が詳しい。ここではグリーンフィールドの指摘を参考にしながら検討していきたい。

さて、アメリカで、学者のキューリンができなかった麻雀ブームの火付け役を企業人のバブコックが成し遂げられた原因はどこにあったのか。私は次の四点がそこにあったと考えている。第一に、バブコックは当時の麻雀骨牌遊技の本場、上海の事情に明るかったことである。特に、上海在住の西欧人が集う租界内のUnion Club で実際に麻雀遊技に親しみ、西欧人の間で通用している遊技ルールを熟知してそれをレッド・ブックに反映させたので、遊技の教則本としてしっかりとした構成とホットな内容にできた。第二に、すでに触れたように、中国語に不自由な友人の便宜のために、骨牌表面の角に英語のインデックスを入れる工夫を思いついて実行したことである。西欧人には幸いな改良であり、バブコック牌の価値を高めた。第三に、すでに触れているように、一般向けの教則本、「レッド・ブック」の力がある。

以上の三点の工夫は、キューリンにはできなかった点であり、そこにバブコックの成功の秘密があった。そしてここにもう一つ大事な利点があった。第四は実業家の仲間との協力のあり様である。バブコックは、自分が商売に適しているとは思わなかったのか、麻雀の売込みでは友人を中心に置き、とくにサンフランシスコの古物屋、ハモンド(W. A. Hammond)と提携した。他方で、アメリカでの大ブームが起きると、一九二四年に、Mah-Jongg というネーミングの意匠登録の特許権をパーカー・ブラザーズ社(Parker Brothers Co.)に売却して麻雀商売の世界から撤退している。この身軽さ、足の速さもキューリンにはない。

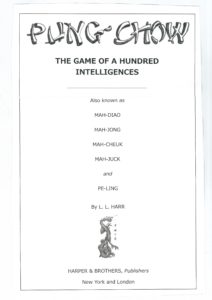

バブコックの成功の後を追って、多くの後発業者がにわかに生まれた麻雀遊技の市場に参入した。バブコックが初期に組んで「アメリカ麻雀販売会社」(Mah-jongg Sales Company of America)を設立したサンフランシスコの古物商、ウィリアム・アルバート・ハモンド(William Albert Hammond)は上海から大量の麻雀骨牌を輸入して一山当てた。その後、バブコックが提携したディアス社(B. H. Dyas Co.)、パリ市(Ville de Paris)、ハンバーガー(Hamburger’s)、ロスアンゼルス市のバロック百貨店(Ballock’s Department Store)、ニューヨーク市のギムベル・ブラザーズ(Gimbel Brothers)、シカゴ市博覧会(The Fair in Chicago)などが続いた。各々が商売に工夫を凝らしたが、多くは、バブコックを先駆者として認めて、その後を追った。ただし、こうした有象無象の参入者たちがこの遊技を呼ぶときには、Mah Jonggが既にバブコックで登記されていて使えないので、Mah Diao、Ma Jung、Mah Jong、Ma Cheuk、Mah Juck、Pung Chow、Pe Lingなどの名称が使われた。

バブコックの普及活動でのターゲットは異国趣味に満ちたこの新来の遊技に魅了された、アメリカ西海岸のサンフランシスコ市などに住む裕福な階級の男女であり、また、東海岸でニューヨーク市などでの社交界を飾っていた富裕階級の人々であった。バブコックを始め、ほとんどの麻雀商人はこの階級の女性たちを主要なターゲットにして、神秘の国中国の、滅んでしまった清朝の宮廷の奥深くで上流階級の人々によって遊技されていた、神秘の遊技とその用具という触れこみで商売を展開した。

ここで特に注目されるのが、富裕階級の既婚の女性、マダムたちであった。この時期の欧米の女性は、第一次大戦で多くの男性が徴兵されて戦場に向かったので生じた労働力不足を補うように社会に進出して銃後の社会の経済を支え、戦争終結後もそこで得た自信を基に政治的、経済的、社会的な進出に意欲的であり、また女性参政権の獲得にも努力していた。女性をめぐる状況はこのように変化したのだが、女性の地位の向上を目指す社会運動への関与を好まない富裕階級の女性たちにとっては、麻雀の遊技は、女性が男性と対等に渡り合って活躍できる場であった。いや、ごく最近に極東の神秘の国中国から伝来したばかりの遊技であるから、男女はお互いに何も知らない同じスタートラインからこの遊技になじんでいったのであり、裕福な階級の女性たちは、遊技に費やす充分な自由時間と友人を持ち、自分たちの遊技のために使う高価な遊技用具を購入することも容易にできた。彼女たちは机の上に緑色の厚手の布を敷き、優雅なチャイナドレスを身にまとい、部屋に中国産の香を焚き、使用人が給仕する中国茶を味わいながら、象牙製の優雅な骨牌を手にして玩んだ。こういう女性たちは、麻雀の遊技に慣れて習得し、上達するのも早かった。

ここで少し毛色が変わっていたのが、L. L. Harrことルー・リスレ・ハル(Lew Lysle Harr)である。ハルは新興の麻雀という遊技が社交のツールとして果たしうる大きな可能性に注目して、それを富裕階級の女性たちだけでなく、もっと広く、一般の男女にも売り込んで商売にすることを考えた。そこでハルは、バブコックらの好んだ上流階級の人たちの遊技というイメージとは異なる、もっと大衆受けのするイメージで商売にあたり、一九二二年にパンチョウ会社(Pung Chow Co.)を設立すると、安価な麻雀骨牌の大量販売に力を入れ、一九二三年の大ブームのさなかには『パン・チョウ遊技法』(HOW TO PLAY PUNG CHOW)という書物を出版してバブコックらに対抗した。

ハルは日本の麻雀史研究ではほとんど注目されることがなく、私は、日本国内で入手した彼の著作を眺めてはハルに同情的でひいき目であった。だから、大谷通順の『麻雀の誕生』がおそらく日本では初めてハルの活動を本格的に取り上げて紹介したことはとても嬉しく思っているが、ハルの述べている麻雀の起源に関する所説のいい加減さなどは、この書物の刊行当時から指摘されていることであり、上海の外国人クラブでの欧米人向けの遊技法を著書で自慢げに展開したバブコックに対抗して、それ以上にもっと壮大で神秘的な来歴の伝説を作成して自分の商売に役立てようとしただけの話で、あざといバブコックをさらに上回るハルのあざとさを酷評するのはハルに対して少々辛口にすぎないか気になっている。ここではもう少しハルに理解を示しつつ紹介しておこう。

ハルは、麻雀遊技の大衆化に向けて、骨牌と並んで他の安価な遊技用品の提供に努力した。当初は、骨牌ではなく木製の牌、つまり、直方体の木片に麻雀骨牌表面の図柄を印刷した紙片を貼り付けた「木牌」を市場に流したが、まもなく、当時の最先端技術であったプラスチック牌の製作、販売を始めた。こちらは、化学工業の技術で直方体の牌に図柄を彫りこんだので、本物の「骨牌」に近いものになり、安価で人気があった。このプラスチック牌はアメリカ国内でも生産したが、中国の上海と多分香港、そして日本の大阪でも制作した。大阪で下請けとして制作されたのが、「大日本セルロイド株式会社」(現在の社名はダイセル)と「内外セルロイド会社」が製作したプラスチック牌である。私は、ハルの「パンチョウ会社」からのオーダーで日本が下請けで制作したものと推測している。「大日本セルロイド社」の場合は、一九二四年から一九二七年の四年間に限って製作している。骨牌を見れば表面の図柄の角にイニシャルが入っていて、アメリカ向けの輸出品であることが分かる。数牌や風牌にはインデックスがあるのに、「一索」の図柄や、三元牌にそれがないがないことなどからは、三元牌にもインデックスを入れるのが慣習の香港製ではなく、三元牌には入れなかった上海製のプラスチック牌を模倣したように見えるが、「白板」に南中国特有の枠の図柄があるとことからすると、上海製の骨牌の図柄を南中国の会社が真似して使い、それをモデルに日本で下請製作を行ったのかと考えられる。

なお、麻雀博物館には、この時期の「大日本セルロイド社」製のプラスチック牌の完全なセットがある。元々は私が骨董市で発見し てコレクションしていたものである。緑色の収納箱は書籍のような形態で、中身は布張りの収納箱が五段であり、万子、索子、筒子、字牌の牌を収めた四段に、点数棒や骰子その他の附属品を納めた一段がある。これは、現在のダイセル社本社の資料室にも残欠しか残っていない稀品であり、大正年間の麻雀受容の事情を良く示してくれる。

いずれにせよ、これはアメリカ市場向けのものであることが分かる。だから一九二〇年代の後半、アメリカの麻雀ブームが一挙に冷めて麻雀牌の市場が縮小し、日本の下請け業者への発注が止まったのであろう。なお、日本国内で販売された「内外プラスチック社」製のプラスチック牌は見たことがない。今のアメリカの古牌市場にはプラスチック牌が数多く出品されており、その中には同社のものもあるのだろうと思うが、隔靴掻痒、確かめようがない。ただ、この会社は「大日本セルロイド社」よりも最初から国内での販売にも熱心であったように見える。その先駆的な功績が消えたままであることが悔しい。

ハルが拠点にした中国国内の都市では、もちろん麻雀遊技の本場、上海市にも足場があって買い付けをしていたのだろうが、中国南部の香港地区、広州市に重点があった。ここで作られる麻雀骨牌は、「白板」に枠の図柄が入っていて、骨牌の一部を紛失した際に備える何も彫ってない「白予備牌」と区別されていた。また、外国向けの骨牌では、「中」「發」「白」の三元牌にも、各々、インデックスを付けたので、これを付けなかった上海製の骨牌と区別しやすい。ただし、用いられるアルファベットは微妙にずれていて、「中」が「C」、「發」が「F」、「白」が「P」という物は少ない。また、バブコックらの「上海麻雀公司」が骨材を使う麻雀牌に拘ったのに対して、ハルは当時先端的だったアメリカのデュポン社が開発した「パイラリン」も使ったので、今日まで、麻雀古牌のマーケットにはパイラリン製の牌が多くあらわれている。これと異なり、後発のパーカー・ブラザーズ社はベークライトを使った麻雀牌を開発した。

成長の途中で俄かに世界化してしまった麻雀遊技は、遊技の名称、遊技規則が不統一であるのに加えて、遊技に使用する骨牌も混乱した。中国の国内で産出される牛骨は使い切られたが不足しており、大腿骨をアメリカやオーストラリアなどから輸入したが需要に追い付かず、鹿の角、アザラシの牙、鯨の骨、さらにはシベリアの凍土を掘ってマンモスの牙を掘り起こして使うことまでしたが間に合わず、木製、竹製、厚紙製の牌も作られた。ハルはこの隙間をプラスチック製で埋め合わせしようとしたが、火が点いたように広がった麻雀ブームは短期間に終わり、火が消えたように静まってしまった。一九二四年の早期には四十万ドル以上の輸入が行なわれていたのに、翌一九二五年の同時期にはわずかに四五七ドルの輸入しか記録されていない。

私は、このにわかな国際化は、確かに一方で麻雀という遊技の認知度を全世界的に広めたのであるが、果たしてまだ幼かった麻雀遊技にとって幸せな成長であったのかと秘かに疑問に思うことが多い。とくにルールの不統一は公平な国際試合を困難にしているし、遊技の中では「親」となる「東家」の右隣に「南家」が座るのではなく、左隣に座る者が「南家」になる国もあるし、普通は上から見て反時計回りにゲームが進行するのに、時計回りに回っていた国もあった。用具でも、「索子」は竹幹だという西欧の観念が図柄に逆作用して、「一索」が筍になっている国もあった。この国の選手が国際試合に臨んで、鳥が飛んでいる牌を手にさせられたときは冗談かと思ったであろうし、「白」の牌に枠の図柄がなくてのっぺらぼうなのを見て、誤って予備牌が使われていると申し立てて満座の笑い者になったこともあるだろう。バブコックが高く唱えた「自由麻雀」の時代は、「自由過ぎる麻雀」の時代だったのかもしれない。

¹ Stewart Culin “Korean Games, with Notes on the Corresponding Games of China and Japan” The University of Pennsylvania, Philadelphia, 1895.

² Stewart Culin “The Game of Ma-Jong: Its Origin and Significance” The Brooklyn Museum Quarterly, New York, 1924.

³ Mary C. Greenfield,“ The Game of One Hundred Intelligences:Mahjong, Materials, and the Marketing of the Asian Exotic in the 1920s” Pacific Historical Review, Vol.79, No.3, University of California, p.329.

⁴ Mary C. Greenfield,“ The Game of One Hundred Intelligences:Mahjong, Materials, and the Marketing of the Asian Exotic in the 1920s” Pacific Historical Review, Vol.79, No.3, University of California, p.329.

⁵ 榛原茂樹「婦人と麻雀」『風俗雑誌』一九三〇年五月号、但し『麻雀精通(改訂版)』四四〇頁による。

⁶ 榛原茂樹『麻雀精通(改訂版)』、春陽堂、一九三一年、一四頁。

⁷ 榛原茂樹、同前『麻雀精通(改訂版)』、二〇二頁。

⁸ 手塚晴雄『南は北か―日本麻雀連盟雑史―』、限定版、手塚晴雄発行、一九八九年、七二頁。