(一)麻雀伝来の紀元前

日本の麻雀史というと、これまでの論考は例外なく夏目漱石の目撃証言から始まって、大正年間の日本上陸を述べるところから始まる。そうした記述は受け売りに次ぐ受け売りの連続でマンネリ感は相当に色濃い。実直に調査して、何か新しい史料を発見したという報告が待たれているのではないか。そんな思いが溜ってくる。

麻雀遊技が日本に到着したのは確かに大正時代なので、それ以前、いわば麻雀伝来の紀元前についても知りたい。それは、中国の「紙牌」の日本伝来の歴史である。 私の中では、麻雀史を知りたいという麻雀ファンとしての希望から、徐々に、これを実証的に調べたいという研究者としての願望へと変化していった。

従来、麻雀史を語る人が「紙牌」の伝来に無関心であった理由はよく分からないが、そもそも日本の歴史学者は、中国の紙牌の伝来について研究したこともなく、発表もなかった。私はそれが不満で、物品史料を何か見つけられないかとずいぶん調査した。日本と中国は、「紙牌」が成立した宋の時代には日宋貿易で、それが四紋標の「錢牌」の形をとった元の時代には私交易で、三紋標で麻雀骨牌の前身とみられる「馬吊紙牌」に変化した明の時代には日明貿易で、各々頻繁な往来があり、文化面での影響を強く受けていたのであるから、当時の日本人が渡航先の中国で流行の「紙牌」の遊技に親しんだであろうし、それを日本に持ち込むことも十分にあり得たのに、それを裏付ける文献史料はどうしても見付からず、まして「紙牌」そのものという物品証拠など雲を掴むような探し物であった。

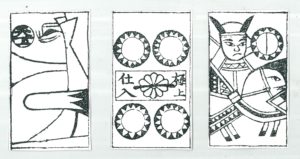

判明したのは、桂川中良『桂林漫録』¹だけであった。この書には、寛政年間に安房国(現在の千葉県)、立澤の湊に中国の商船が漂着し、船員は船の修理中は仮小屋を建てて生活し、修理完了後に出航したのだが、用済みになった仮小屋を撤去しているときに「骨牌一枚」を発見したという事情が書かれている。この「紙牌」は写図が添付されているので分かるが、「水滸紙牌」とも言われた「馬吊紙牌」で、札は「燕青」の図柄なので「一萬貫」札であろう。この種類の「紙牌」が使われていたというと「江蘇省」あたりの私貿易船かと思われる。紙牌の伝来に関してはこれ以外に記録がないのでこの書の記事がよく取り上げられるが、日本上陸と言っても漂着した船の船員がこれを使っていたというだけの話で、それも彼らが立ち去ってから発見しただけで、日本人は、中国人が遊技していた現場は見ていないし、使われていた「紙牌」に触ったこともないのであるから、ほとんど「名も知らぬ 遠き島より 流れ寄る 椰子の実一つ」みたいなもので、この程度では日本への漂着に過ぎず、これを上陸とか伝来とか言ってよいかどうかは疑問である。なお、明治時代の玩具博士、清水晴風の「手控帖」には、やや時代が遅い天保年間頃の「馬吊紙牌」で、図柄が「雷横」の「九萬貫」の札が記されている。こちらの札は「清國の骨牌天保年頃のもの桂林漫録之物と異種なり」と説明されており、発見の経路は書かれていない。

私が不満であったのは、少なくとも江戸時代には、長崎かその周辺で、中国の「錢牌」その他の「紙牌」が遊ばれていたのではないかと想像していたからである。江戸時代の鎖国当時、長崎は東アジアで唯一の、遊女の売春が公認されていた「男性天国」であり、中国の交易船でやってきた中国商人たちは、積み荷を売却して莫大な利益を得ると、帰路で中国に持ち返る日本からの輸入品の品揃えや購入手続きに必要な時間、あるいは貿易風の到来を待つ間、長崎に長期滞在して、船荷の売買で得た多額の資金があるので、高額の支払いを尽くしてお大尽遊びの享楽に耽っていた。なかには長崎の丸山遊郭などでの遊興がすっかり気に入って、やってきた船の帰路には加わらず、何年も長崎で暮らす者も出てきた。

こういう「不良外国人」がときには数千人、数万人も滞在していた²が、彼らが手許に持っていた貿易での利益、莫大な資産は無敵で、遊郭にしてみれば最上客、長崎奉行所にしてみれば禁令違反のお目こぼしが袖の下の収益になるカモでもあった。長崎には「唐人屋敷」があり、そこに出張して売春を行っていた「唐人行」³の遊女も居たし、遊女屋に手数料を支払って、その店に遊女登録して自主営業の売春を行っていた「名付遊女」や、特定の中国人の愛人に専従した「仕切遊女」もいた⁴。逆に、もともとは外国人立ち入り禁止のはずの丸山遊郭なので、公許の「遊郭」のすぐそばに遊女屋の主人の別荘という名目で建てられた「茶屋」という今日のラブホテルのような非公認の店、「遊里」があり、そこに誘い出されて遊女買いをして乱痴気騒ぎをする中国人の相手をする遊女⁵もいた。そういう彼女らが、応接の手腕の一つとして「紙牌」の遊技に熟達していなかったはずはないのに、紙牌遊技の名手の挿話も伝説も伝わっていないし、関連する史料も見つからない。私は不満を抱えたまま過ごしていた。

風穴は意外なところで開いた。私は中国の文献にも気配りをしていたが、明国の萬暦年間に出版された『日本考』に出会った(といっても渡邊三男の「譯註本」⁶を通じてであるが)。この書は、倭寇その他の海賊の被害に苦しむ明朝政府が命じて、敵性語である日本語の辞書を作成したものであろうと思われるが、編著者が日本に渡航して調査、執筆した形跡は見えない。当時、中国や東南アジアには、戦国時代の日本で戦いに敗れて地位を失って海外に脱出した武士が多数いた。一方、ポルトガルの植民地、マカオなどでは、町の防衛に十分なポルトガルの兵力を用意することは困難であったので、中国人、インド人、日本人などの傭兵を充てた。日本の武士は戦闘に習熟していて有能であったので評価が高かったと思われる。また、これと別に、日明貿易に従事する日本の商人も多く、彼らに付随する日本人娼妓も多かった。結局、マカオなどの沿岸都市では日本人男女は数百人から数千人の規模に達していた。だから『日本考』の編著者は、多分中国沿岸の都市で、滞在する日本人からの聞き取りで仕事を済ませたのだと思う。

『日本考』の該当箇所には次のような記述がある。

骨牌 同音 コツハイ

紙牌 無

参考までに、象棋、圍棋、雙陸、骰子の説明も付記しよう。

象棋 正其又他少其 ショウギ又はシヨウギ

圍棋 俄 ゴ

雙陸 新吾六古 シゴロク

骰子 賽移 サイ

これは要するに、日本には、骨牌はあるが紙牌はないという意味である。日本では、骨牌の遺品は発掘されていない。大分県の大分府内唐人町跡からは、島津侵攻後の再建期の遺跡から骨牌の断片が出土しているが、これが例外的な珍しい出土品で、まして一組数十枚がほぼ揃って出土したという話は聞いたことがない。それだけに、中国の骨牌(クーパイ)と同音のものが日本にあるというのは驚きである。

この書では「骨牌」の発音は「同音」とされている。著者の問いかけに、その日本人は日本語も「クーパイ」であると答えたのであろう。そこで質問者が「クーパイ」と書けば問題はなかったのであるが、どういう理由か「同音」と記録した。それを、翻訳者の渡邊は、気をきかせて「同音」だから「コツハイ」だと考えてそう記したのであろう。ここで「骨牌」という文字の、江戸時代以降の読みを書いてしまったのは軽率なミスである。中国では「骨牌」を「コツハイ」とは読まない。渡邊の註釈の趣旨はわからない。ただ、けがの功名みたいな点もある。日本語で「骨牌」を「コツハイ」と発音するようになったのはいつからなのかは分からないが、ここに、わずかに例外的な一例でしかないが、「骨牌」という文字を見て日本語も「クーパイ」であると答えた者がいたのであり、安土桃山期には、新しく入ってきたカルタを「骨牌」と書く習慣も、それを「カルタ」とか「コッパイ」と読む習慣もまだ成立していなかったのではないかと思わせる実例になる。この時期には、歌かるた系のカードは「かるた」ではなく「札」と呼ばれていて、たとえば「古今の札」という使用例がある。これが「古今集かるた」と呼ばれるようになったのも江戸時代初期以降である。

一方、「紙牌」については中国沿岸の港町で取材を受けた滞在日本人が首を横に振ったのか、「無」、つまり存在しないと書いてある。「不明」ではなく積極的に存在を否定している「無」の文字は重い。中国の「錢牌」の伝来は、たった一例だがこうして日本人に明確に否定されているのである。

これが『日本考』の記載である。「象棋」「圍棋」「雙陸」については各々を別ページで詳細に解説しているところから見ると「紙牌」は明らかに格落ちの扱いである。だが、私には、そもそも「骨牌」とか「紙牌」という言葉が日中双方の間で同じ内容で認識されていること、つまり在外日本人にとっての「錢牌」の認知度が高いことそれ自体が驚きであった。日本人は中国に「錢牌」などの「紙牌」があることを知り、それを日本では見たこともなかった事情が明らかになったのだから嬉しい新史料の発見であった。

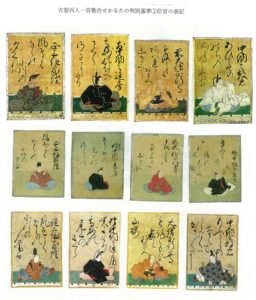

そして、決定的な発見は宮城県仙台市であった。あるとき、この地で長い間健康麻雀の発展に尽くしてきた人の祝賀パーティーがあり私も出席したのだが、その席で日本健康麻将協会の友人から、青葉城の博物館に古い麻雀牌が展示されているという情報の提供を受けた。そこで、翌日、お祝いの関連行事を抜け出して仙台市博物館に見に行ったところ、郷土の偉人、林子平関連の展示の隅っこに、申し訳なさそうに古い「漢土加留多 六葉」と「阿蘭陀加留多 二葉」が展示されていた。「漢土加留多」つまり「紙牌」は、浙江省辺りの「馬吊紙牌」三枚(「筒子の一」「索子の三」「役牌」)と、福建省辺りの「水滸紙牌」一枚(「四万・柴選」)、それに福建省辺りの「象棋紙牌」(「炮」)と広東省辺りの「象棋紙牌」(「象」)である。当時長崎に来ていた中国船の母港は、正規の貿易船は浙江省、私貿易船は福建省が多く、ときに広東省からも来ていたと考えられているが、残された「紙牌」がピッタリそれに符合するのが「文献史学」の研究仮説を「物品史学」が証明していて、とても興味深い。なお、もし林子平が、中国人遊客の多様な出身地に興味があって、同じく「紙牌」であっても、母港の地域によって図柄が異なることに関心を持ち、多様なサンプルを選んで友人に贈ったとしたら、林子平は紙牌の研究者でもあったことになるのであるから大事件である。だが、贈られた家族の側にはそういう話は伝承されていない。私にはこれ以上のことは分からない。

ありがたいことに、この「紙牌」は由来がはっきりしている。林子平は姉が伊達家の当主の側室であったことも関係したのか優遇され、一八世紀後半に長崎に留学する機会を何回も与えられた。そしてある機会の留学から帰ったときに、長崎土産として友人に与えたのがこの「漢土加留多 六葉」である。なお同時に「阿蘭陀加留多 二葉」(「ハートのジャック」と「スペードの九」)も贈られている。そして友人はこれを大事に保管し、子孫も大事に保管してきたが、仙台市博物館が林子平の史料を蒐集しているのを知って寄贈したという経緯がある。

この「漢土カルタ」と「阿蘭陀カルタ」は使用済みの半端品である。林がこういう物をいたずら気分で入手して郷土の友人に自慢げに贈ったとして、長崎ではどこでこれを入手したのであろうか。オランダ人のカルタの残欠と中国のカルタの残欠がともに入手できる場所と言えば限られており、想定されるほとんど唯一の機会は市内の丸山遊郭での入手である。当時の丸山遊郭と周辺の「茶屋」には中国人やオランダ人の客がおり、彼らをもてなすために、遊女たちも当たり前の歌舞音曲だけでなく、ちょっと変わった新鮮な遊興である紙牌の遊技に通じていたのであろう。そして、やはり遊客として登楼した林がこれを見せられて興味をもち、半端になって見捨てられていた使用済みのカルタを何枚か分けてもらい、仙台に持ち帰ったのであろう。つまり、この「漢土カルタ」は、長崎の遊興の現場から林によって採取され、彼自身によって仙台まで運ばれ、友人宅でずっと秘かに保存されてきたものということになり、物品史料には重要な来歴のデータが整っているのである。これを林から贈られた友人ないしその子孫が恐る恐るに触ったという程度では既使用感は付かないものであり、これが使用済みであったということは、確かに日本国内、長崎で実際に遊技に使われていたことを意味するので、史料としては未使用品よりもありがたさが増す。

だが、ここに大きな問題が生じる。実は、中国の古い時代の「紙牌」は、世界的に見ても今までこれを保存しようとした人物も組織もなく、体系的にはほとんどまったく残されていない。私の経験では、一八四〇年の阿片戦争で勝利した西欧列強が中国各地に確保した租界で、そこに滞在した西欧人が蒐集して母国に持ち帰ったものが、その国の博物館などに寄贈されて残っていて、それを手にして調べる機会が何回かあった。アメリカのイエール大学図書館のカルタ・コレクションは特に数が多くて参考になった。だがどこでも、阿片戦争の戦利品が最古のものでそれ以前の古いものは見つけられなかった。他方で、中国の博物館や研究機関にも蒐集したものはないし、中国人の個人がコレクターになって蒐集してそれを国に寄贈ないし遺贈したものもない。欧米に残されているものは⁷、基本的に阿片戦争以降の植民地支配の果実である。そうすると、容易に理解できると思うが、一七八〇、九〇年代の林子平の「漢土カルタ」は、実は世界全体を見渡しても、現存最古の確実な中国紙牌史料なのである。私は、皮肉なことだが、このカルタ札を廃棄の淵から救い出して郷土仙台に残したことこそ、カルタ史に関しては林の生涯の最大の功績ではないかとさえ思っている。

以上が私の到達した「麻雀の紀元前」の歴史である。そこで私は、私以前の麻雀史研究がことごとく日本の歴史研究に固有の「文献史学」に過剰に凝り固まっているのに対して、物品史料を重視売する「物品史料史学」の方法論による研究成果をわずかではあるが提示したつもりである。

日本の歴史学は奇妙なところである。縄文時代を扱う考古学は、対象が無文字文化であるので、もっぱら物品史料の発掘、分析、叙述で進んできた。一方、飛鳥時代以降を扱う歴史学は、もっぱら「文献史学」であって、数少ない文献史料を再解釈、再定義することで成り立ってきた。その弊害は近世、近代の歴史学にまで及び、物品史料がまだ豊富に残っているのにそれを無視して、文献を、第一次史料だ、第二次史料だなどと騒いでいる。私はそれで生計を立てる職業的歴史研究者ではないから、「文献史学」一辺倒の学界から干されて糊口に窮することもないし、その研究水準と固定的な常識を尊重して従わねばならない理由がない。まして麻雀史は、正統な歴史研究者はおよそ研究対象としての価値さえ認めてこなかった対象物であるから、素人研究者として遠慮なく「物品史料」の蒐集を進めて、「物品史料」に基づく歴史学、つまり「物品史料史学」を展開させてもらった。そう言う私には、従来の麻雀史に関する叙述が「文献史学」の真似事で先行した書籍の丸写しに終始しているのはいかにも奇妙だと思えていた。

なお、この際申し上げさせていただくが、従来の学説が未解決に残している疑問点は、文献史学の文献再解釈では解けない。新しい研究手法を大胆に投入しなければ、残された疑問は解くことができない、いや、どのような疑問が未解決で残されているのかさえ理解できない。この新しい研究手法の導入なしに、自分は優秀な天才だから、従来からの文献史料であっても、それを読み解けば先人が及べなかった歴史の真実にたどり着くと思っている歴史学者は少なくない。だが、こうして従来からの研究手法を踏襲して進める「文献史学」の手法では、天才ごとにいくつかの小さな発見があり、小さな疑問は解けるであろうが、大きな歴史像の変革には届かない。

ところが最近は、考古学、歴史学でも最新の科学的手法を投入して調査、研究をして従来の学説や疑問をひっくり返す進展がみられている。放射性炭素(C14)による年代測定で多くの歴史神話が崩壊した。土中残留花粉の分析で、三内丸山遺跡のように、縄文期における食用植物の栽培、耕作の実在が実証された。また、縄文土器の制作時に混入して焼成によって痕跡として残った動植物の調査から、コクゾウムシのような栽培植物に付く昆虫などの存在が明らかになり、また、大豆などの痕跡の多発などからも、稲作導入以前の数百年の縄文時代農耕の実際が見えてきて、縄文人の食生活を狩猟の獲物中心に考えていた以前の通説は崩壊した。まったく別の話だが、ヘリコプターやドローンを使った空中からの赤外線写真撮影で、全国に約五千もの前方後円墳があることが分かった。この巨大な物品史料の活用により、ヤマト王権の誕生期の理解も大きく変わってきた。このほかに、X 線透視や木材の年輪測定法によって古代の建造物や仏像などの年代測定が大きく変化したことなどはもはや旧聞に含まれる。麻雀史の世界でも、未知の新文献の発見はさほど期待できないが、例えば麻雀骨牌の素材である竹材の科学的な分析が木材並みに進歩すれば、麻雀博物館が集めた数千組の古牌は、現状ではただ古い時期のものと整理されているが、いつどこで制作されたかに関する重要なデータが得られることになり、それを年代別、地域別に整理することで、麻雀史解明の史料として宝の山になるであろう。科学は文献史学の批判者である一方で、物品史料史学の力強い味方なのである。

但し、物品史料に基く麻雀の歴史学にも苦手がある。それは麻雀骨牌の遊技法の研究である。「六博」や「囲碁」「将棋」の場合は、稀にではあるが遊技の局面のままで埋葬され、発掘されることがあるのでそこから遊技法の推測ができるが、「紙牌」や「骨牌」の場合は遺跡から遊技の瞬間のままに発見されることはない。そして、その部分を補うのが文献史料である。だから私たちは、麻雀骨牌の遊技法については文書史料に依拠して調査するのである。文書史料に効用がないわけではない。

だから私は、「馬吊紙牌」の歴史を詳細に検討した大谷通順の「馬掉牌考」⁸が、「この章では、おもに各種の筆記の記載を手掛かりにして、馬掉牌の起源を探る」(九二頁)、「馬掉牌は実物資料が存在しないが、この章では明・清の文字史料に基づいてその札の構成や、描かれた図像など、形式上の特徴をできるだけ明らかにしようと思う」(一一一頁)、「この章では現存する明・清時代のルールブックを解読し、馬掉牌の遊技法の概要を解明する」、「幸い『掉譜集覽』の第一冊の巻末には、清代の馬掉牌の特殊性は帯びているものの、そのダイナミズムをうかがわせてくれる附録がついている。それは『天然金鰲背式』という題名の、一種の実戦譜である。本章ではこの実戦譜を通して馬掉牌の遊戯法を生き生きと再現してみたい」(一六五頁)、「筆者はカルタの中国起源説を擁護ないしは補強する能力を持ちあわせていない。しかし明・清期の文字資料を検討した結果、少なくともヨーロッパのカルタ(さらには、ヨーロッパのカルタと直接・間接の影響関係が認められるイスラム世界とインド亜大陸のカルタ)と中国のカルタには形式上の類似のみならず、遊戯法にも注目すべき類似点の見られることが判明したので、それをこの章で報告したい」(一八二頁)と繰り返し「文献史学」に絞って遊技法の研究に取り組む旨を弁明していることは、正統な研究者の態度として、理解できないではない。また大谷は、優良な物品史料が発見されれば、論文「故宮博物院所蔵の完全なる馬吊牌(上)(中)」⁹のように物品史料に基く研究を展開している。

問題なのは、もっぱら「文献史料」だけに依拠して、それがどれほど事象を歪曲して記録しているのか、あるいは何を書き洩らしたのか、そして、文献史料が遠く及ばない未記述の膨大な事象がどこまで広がっているのか、こういう限界を知らないままに文献だけで麻雀骨牌の全歴史が分かったように自己採点してしまう尊大な研究者ないし歴史マニアである。「文献史学」は遊技法の解明には最重要な手法であるが、麻雀骨牌の歴史には、こうした麻雀ファンの当事者やその周辺の執筆者たちが自慢話を盛り込み過ぎた「文献史料」に溢れる誇張された「史実」ではない、控えめな「真実」もあれば、文人や業界人の語りえなかった、文献史料に決して載らない未解明の広い世界が残されている。このことに気付き、砂の中のダイヤモンドを探し出すように物品史料を捜し求めて研究してきた私たちは、麻雀の曖昧な歴史像を一歩クリアーにできたかと思うが、全体の構造をきちんと理解できるほどの史料の蒐集、分析になっていない。ここまで時期が遅れれば、一〇年、二〇年の前後はどうでもいい誤差のようなものだから、後進の研究者の健闘を祈るばかりである。

¹ 桂川中良『桂林漫録』、『麻雀博物館大圖録』竹書房、一九九九年、四一頁。

² 唐権「『遊興都市』長崎へ――江戸時代における中国人の日本旅行に関する研究一六八四~一八三〇」『日本研究』二三号、二〇〇一年、七七頁。

³ 赤瀬浩『長崎丸山遊郭』講談社現代叢書、講談社、二〇二一年、七八頁。

⁴ 同前赤瀬浩『長崎丸山遊郭』、七九頁。

⁵ 同前赤瀬浩『長崎丸山遊郭』、五七頁。

⁶ 渡辺三男『大東選書(一)譯註日本考』大東出版社、昭和十九年、二六〇頁。

⁷ キューリンは一九二四年の論文「麻雀の遊技」で、一九〇五年にトルファン近郊のサンギム峡谷で発見された一枚の「中国カルタ」に言及している。キューリンはこれを同時に発見された文書史料の年代から十一世紀以前のものと判断し、「多分、世界最古のカルタ」と評価しているが、わずか一枚のカードが残された経緯も明らかでなく、年代の測定は難しい。何枚かのカードが残っていたのであればこの地で実際に遊技に使われていたと推測できるが、わずか一枚ではなんだか分からない。盗賊団の取引に用いる「割符」であったかもしれない。旅立ちに利用した遊郭の遊女との再会の約束の印かもしれない。私は、キューリンが言うほど古いものとは見ていない。いずれにせよ、史料として利用するには偶発的すぎて使えない。Stewart Culin “The Game of Ma-Jong: Its Origin and Significance” The Brooklyn Museum Quarterly, New York, 1924. p.162

⁸ 大谷通順「馬掉牌考」『北海道大學文學部紀要』第三十八巻第一号、一八八九年、八九頁)。

⁹大谷通順「故宮博物院所蔵の完全なる馬吊牌(上)」「学園論集」第一五九号、北海学園大学学術研究会、二〇一四年、二九頁、同「故宮博物院所蔵の完全なる馬吊牌(中)」「学園論集」第一六一号、二〇一四年、一頁。