(八) 日本における花牌麻雀の冷遇

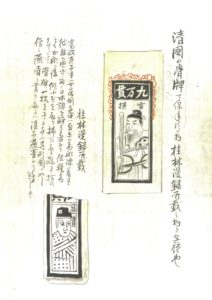

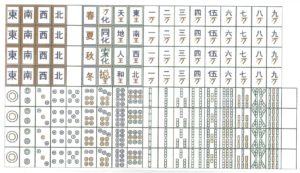

ところで、日本人が麻雀にしたしむようになった大正後期(二〇一九~二六)から昭和初期(一九二六~三五)の時期には、中国では「素麻雀」の時代に入っており、すでに「混子牌」も「季花牌」も使われなくなりつつあった。そこで、日本における麻雀技法の紹介書、解説書は、例外なく「混子牌」を無視し、「季花牌」について、これを用いた技法を客観的に紹介したものはほとんどない。

そうした中で私が注目するのは、一九二九年の清雀倶楽部『標準麻雀必勝の作戦』¹である。清雀倶楽部は名古屋の麻雀倶楽部であり、前年の一九二八年に『麻雀競技法とその戦略』を刊行しており、そこでは、一組の麻雀は百三十六枚として花牌を無視していたのに、『標準麻雀必勝の作戦』では、牌數を百四十四枚として、花牌を加えた競技法を紹介している。なぜこのように大勢に逆らう変更を加えたのかはよく分からないが、中国南部の遊技方を導入しようというよりは、アメリカ式の遊技法をモデルにして導入を図ったのであろう。いずれにせよ花牌を活用する遊技法は稀少な例なので、関係する部分を抄録して紹介しておこう。

「花(はな)駒(ごま)は八枚(まい)とも美(うつく)しい繪(え)が彫(ほ)りつけてあります。そして駒(こま)の右肩(みぎかた)に春夏秋冬(はるなつあきふゆ)とか梅(うめ)蘭(らん)竹(たけ)菊(きく)とか、或(あるひ)は福祿喜(ふくろくき)壽(じゆ)とか晴耕雨讀(はれこううどく)とかいふ字(じ)があり、春夏秋冬(はるなつあきふゆ)ならば四季(しき)の風景(ふうけい)が描(か)いてあります。」(四頁)。

「この花(はな)駒(ごま)は唯(ただ)勝負(せうぶ)の數(かず)を多(おほ)くするために用(もち)ひるのですから、使用(しよう)しないでも差支(さしつかへ)ありません。安價(あんか)な品(しな)には花(はな)駒(ごま)はありません。支那人(しなじん)は花(はな)駒(ごま)を用(もち)ひないさうで、西洋人(せいようじん)が好(この)んで用(もち)ひるとのことです。」(八頁)。

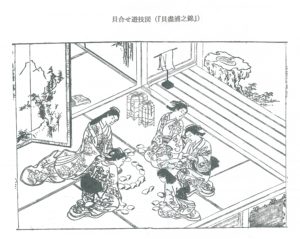

「駒(こま)は全部(ぜんぶ)伏(ふ)せてよく掻(か)き交(ま)ぜ、各自(めいゝゝ)の前(まへ)に二個(こ)づゝ重(かさ)ねて十八づゝ列(なら)べるのです。つまり各自(めいゝゝ)の前(まへ)に三十六個(こ)の駒(こま)が積(つ)まれるわけです。もし花(はな)駒(ごま)を入(い)れずに行(や)る時(とき)は十七づゝ列(なら)べればよいわけです。以下(いか)花(はな)駒(ごま)を入(い)れての説明(せつめい)にします。」(一四頁)。

「持駒(もちごま)の内(うち)に花(はな)駒(ごま)(繪(ゑ)駒(ごま))があるかないかを見(み)て、有(あ)りましたらば自分(じぶん)の右方(みぎほう)に洒(さら)して置(お)くのです。なぜならば花(はな)駒(ごま)は他(た)の駒(こま)とは全然(ぜんゞゝ)別(べつ)のものなのですから、三枚(まい)あれば三枚(まい)とも場(ば)に表向(おもてむき)に出(だ)さねばなりません。さて花(はな)駒(ごま)があるものが全部(ぜんぶ)出(だ)してしまつたらば、今度(こんど)はその補充(ほじう)をしないと持駒(もちこま)が不足(ふそく)しますから、不足(ふそく)した駒(こま)だけを親(おや)から順々(じゅんゞゝゝ)に離(はな)れ駒(ごま)から補充(ほじう)します。……離(はな)れ駒(こま)から取(と)つた駒(こま)が又(また)花(はな)駒(こま)の場合(ばあひ)があります。さういふ場合(ばあい)は、親(おや)から一順(いちじゅん)濟(す)んでから取(と)るのです。花(はな)駒(ごま)が多(おほ)い場合(ばあひ)はこれを補充(ほじう)するために離(はなれ)駒(ごま)が減(へ)りますから、その時(とき)は場(ば)駒(こま)の一番(いちばん)終(しま)ひの駒(こま)から不足(ぶそく)だけの駒(こま)を離(はな)れ駒(ごま)のうちに入(い)れて置(お)きます。離(はな)れ駒(ごま)はいかなる場合(ばあい)でも必(かなら)ず十四駒(こま)だけ別(べつ)にして置(お)かなければなりません。離(はな)れ駒(ごま)を取(と)る場合(ばあい)は、最初(さいしょ)配られた時(とき)の花(はな)駒(ごま)の補充(ほじう)をするのと、『槓(カン)』の場合(ばあい)に取(と)るだけです。」(一六頁)²。 「四点(てん)――花(はな)駒(ごま)は一駒(こま)四点(てん)に算(さん)す。」(三四頁)。」

しかし、こういう例はごく少数で、花牌は通常はひどい扱いをされていた。当時の日本人の書いた教則本には次のような記述を見出すことができる。「(花牌)の點數は一枚を四點とし坐花(門風と同じ意味)を得れば總計をダブらせる。之れは全くの紛れ當りで徒らにその點數を嵩め麻雀の闘法に大なる障害を與へたのである。そこで現在は斷然之を用ゐず、唯箱の中の飾り物として置く。」³、「これは昔は役の牌として用ゐられたのですが現在は殆んど使用しません」⁴、「花牌は多く外国人間に使用されてゐますがこれはいたづらに勝負を大きくするために使用するので非常に興味を減殺される」⁵、「花牌は麻雀を邪道に導くものだから、標準牌には除けるがよい」「今頃花牌などは困り物だ。御座敷麻雀、田舎大尽麻雀、女子供麻雀として、水準麻雀人軽蔑の種」⁶。ここまで権威筋によって非難されては、「花牌」には立つ瀬がないのである。

皮肉なことに、こうした冷やかな態度が「花牌」の正確な理解を妨げている。日本では、「花牌」といえばもっぱら「季花牌」、つまりボーナス牌の意味で説明されていて、「聴用牌」(「听用牌」、「百搭牌」)つまりジョーカー牌としての説明がない。そのために、中国や欧米の教則本がジョーカー牌を説明すると理解できなくなる。たとえば「四万」が四枚使いきられた後で花牌を使って「三万」「四万」「五万」の順子を作るというような説明はどう考えてよいか分からなくなるので、しばしば無視される。

かくして、日本では「花牌」は最初から余計物扱いなので、遊び始めるときに脇に除けてしまうので仕舞い損ねて紛失することも多く、古物商が商っている古い麻雀牌はまず「花牌」が欠落しているか入れ替わっていて原型をとどめないと考えた方がよい。今日の日本で「花牌」の研究を進めることはいたって困難である。

しかし、「花牌」もまた麻雀史の立派な証言者である。古い麻雀牌のうちで、製作の時期や場所、あるいは実際に使われていた地域が分かる完全なセットを多数発見、保存して広くアクセス可能な公的な管理を進めれば、「花牌」は麻雀牌の時代判定、製造地判定の基準とすることすらできるであろう。今後の包括的な研究の推進が望まれる。

¹ 清雀倶楽部『標準麻雀必勝の作戦』太陽社、一九二九年。

² 前引『標準麻雀必勝の作戦』四頁、八頁、一四頁。

³ 井上紅梅『支那風俗 巻中』、日本堂書店(上海)、一九二一年、八〇頁。

⁴ 林茂光『支那骨牌 麻雀』、華昌号、一九二四年、四頁。

⁵ 司忠『麻雀技法』、大阪新聞社、一九二七年、一一二頁。

⁶ 榛原茂樹『麻雀精通(改訂版)』、春陽堂、一九三一年、二〇一、三一三頁。