(三) 短かった絶頂期・花牌の衰退

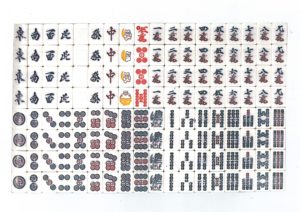

こうして「花牌」はその最盛期を迎えた。二十四枚の全体を「花牌」と呼ぶが、「絵牌」とも呼んだ。一九二〇年代の日本の文献で花牌を「絵の模様の印刻したもの」¹、「花駒(絵駒)」²と呼んでいるものがある。欧米の文献で花牌をピクチャーと呼ぶものもある。いずれも広義の「絵牌」の意味である。

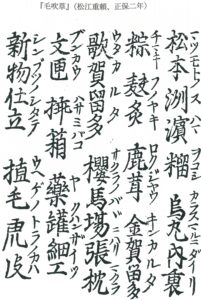

ところが、過ぎたるは何とやらで、これだけ「花牌」が多くなると、テン牌は簡単だし、待ちも多くなりすぎて、勝負が偶然性に左右されて決まり、ゲームに面白味がなくなる。そこで、百六十枚構成の麻雀の時期は短く、まもなく、「花牌」を整理縮小する方向に向かった。「花牌」のうち、「絵牌」は廃止され、「听用牌」は四枚に減少して「混子牌」「恵牌」「百搭牌」「白搭牌」³などと呼ばれるようになった。「財神牌」も四枚に減少して「季花牌」「花牌」と呼ばれるようになった。

今日の中国では、「花牌」四枚を使うものを「半花麻雀」、八枚使うものを「花麻雀」と呼ぶ。これらを「有絵麻雀」と呼ぶこともある。実際にこうして遊んでいる地方もあるが、実際には「花麻雀」は衰退していて、「花牌」を使わない百三十六枚の「素麻雀」が盛んである。

中国以外の国では、韓国、日本は「花牌」抜きで遊ぶ。中国東北部の「素麻雀」の影響であろうか。他方、中国南部、東南アジア各地では「花麻雀」が有力である。もともと「花牌」を好んで使ったのは、南中国の人々と上海の租界を中心とした外国人であり、その影響が残ったのであろうか。タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポールの麻雀には今でも多数の「花牌」がある。

「花牌」の粛正を大胆に行ったのが寧波の秀才、陳魚門であると言われている。彼は、「花牌」を使わない百三十六枚一組の「素麻雀」を提唱し、それが広い支持を集めた。不思議なことに日本では「清麻雀」と呼ばれているが、中国で「清麻雀」と呼んでいる最近の例は知らない。東北地域は「花牌」を好んで使ったが、「素麻雀」も盛んであった。「清麻雀」は清(シン)の朝廷麻雀、一方「花麻雀」は満洲族の麻雀であったのであろうか。それとも、清は満州族の出身だから、それと対比される「素麻雀」は、本来の中華、揚子江沿岸の麻雀だったのだろうか。

なお、日本では、こうした花牌の機能に近いものとして、昭和後期(1945~89)に流行して定着した「ドラ牌」がある。王牌の中の一枚をひっくり返して、それの次の牌、「一万」が出れば「二万」、「五索」が出れば「六索」、「九筒」が出れば「一筒」、「東」が出れば「南」、「北」が出れば「東」、「白」が出れば「發」、「中」が出れば「白」が「ドラ牌」であり、上がった時にこの牌が手中にあれば、一枚に付き一翻を加算する。これにより、手が大きくなって興味を増すが、運頼みの要素も強くなるのでこれを邪道として排斥する考え方ももちろんある。またさらに、「赤五筒」がある。発祥の地は大阪で、考案者に直接聞いたところでは、一九六四年の東京オリンピックにちなんだ工夫であった。当初は、四枚の「五筒」牌のうちの一枚を赤色に染色し、上がった時にそれが含まれると一翻増やされる。ところが、こうすると、筒子を好んで集める傾向が出てきてゲームが歪むので、「赤五索」「赤五万」を加えてバランスを回復した。だが、元来が「赤五筒」であるので、それだけは二枚にして、結局、「赤五筒」が二枚、「赤五索」と「赤五万」が一枚ずつという使用法が広まった。「ドラ牌」も「赤五筒」も中国の「花牌」のようにゲーム途中で横に出して使うものではないし、ジョーカー牌でもないが、一枚で一翻増えるという発想は共通している。

¹ 林茂光『中国骨牌 麻雀』、華昌号、一九二四年、四頁。

² 清雀倶楽部『麻雀必勝の秘訣』、太陽社、一九二九年、一六頁。

³ 姚揚『怎様打麻將』、陝西科学技術出版社、一九八七年、一頁。