(二)黎明期の日本麻雀:麻雀骨牌と指南書の到着

日本人と麻雀の接触は、明治年間以降、中国を旅した者が現地で見聞したところに始まる。その多くは記録されることなく歴史の中に埋もれて風化してしまったが、麻雀博物館副館長の鈴木知志は、長年、文献史料の発掘に努力し、何点か、埋もれていた史料を発掘した¹。夏目漱石が一九〇九年に大連、ハルピン、朝鮮を旅行して、「満韓ところどころ」と題して発表した旅行記の中に宿舎で麻雀遊技を実見した様子を書いているのは有名で、これが日本人の見た麻雀の最初の記録だとされてきたが、鈴木は、漱石より二年早く、一九〇七年に上海で学校に通っていた松本清司という日本人が打牌した記録を見つけ出した。松本は友人らと「打牌(北支那にて麻雀と云ひ、南支那にて葉子戯と云ふ)を試む、」と書いている。当時の上海は麻雀骨牌の遊技が盛んだったから、「麻雀」は「麻雀骨牌」を指す可能性があるが、これが盛んだったのは上海租界の妓楼を中心とする歓楽街の話で、骨牌は高額の遊技具であったから、貧乏学生が友人たちとしていた遊技が果たして麻雀骨牌であったのかは疑問で、松本が書いている「葉子戯」は、この言葉が当時普通に理解されていたように「馬吊紙牌」であったようにも見える。むしろここでは、松本が遊技していたのは「馬吊紙牌」で、この時期にすでに、華北ではそれを「麻雀」と呼んでいると証言していると理解しておく方が麻雀史研究にとっては貴重な証言記録として活用できる。なお、夏目漱石の仄聞(そくぶん)したものは確実に骨牌の遊技であるが、骨牌を用いる遊技は麻雀以外にもあったのだから、もしかしたらこれも勘違いで別種の「天九骨牌」などであったのかもしれない。

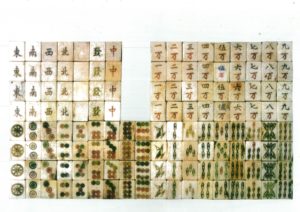

麻雀が実際に日本に伝来した黎明期については、樺太(現在のサハリン)大泊中學の教頭である名川彦作、熱心な麻雀の愛好家である西森鶴吉、大倉組の岡田有民らの名前が語り伝えられている。それは要するに中国滞在中に麻雀の遊技を覚えて楽しみ、帰国時に骨牌と附属する用具を購入して携え、自分の家族や周辺の人々に教えて楽しむ家庭麻雀であった。その中では、一九〇九年の帰国時に上海市で麻雀牌を購入して、樺太大泊の自宅で、家族や友人たちに教えて共に楽しんだ名川彦作の名前が一番よく知られており、名川が最初の麻雀導入者とされてきた。なお、名川は、松本が日記に書き残した一九〇七年にはすでに中国国内で麻雀を楽しんでいたと思われるが、記録がないので麻雀を最初に楽しんだ日本人とは言い切れない。また、以前は、名川彦作が一九〇七年に樺太で麻雀を始めたと言われていたが、これは誤りで、一九〇九年の帰国時以前に日本国内で麻雀をしたはずはない。残念なことに、名川についてこれ以上は伝わっておらず、その事情も不明であったが、麻雀博物館の開設後に、名川の子孫から連絡があって事情が明らかになり、特筆するべきことには名川が持ち帰った麻雀牌が子孫に残されていた。それはその後、一九九九年に麻雀博物館に寄贈されて展示公開された。これについては「自由麻雀の時代」で触れているが、要するに、一九一〇年頃の上海で普及していた中級品の麻雀牌であり、同じころに調査に入ったアメリカのキューリンが購入して持ち帰ったものとよく似ている。

日本で、専門のクラブを作って愛好者を集めて本格的に遊技として麻雀を行うようになったのは、大倉組の社員で中国出張中に麻雀を憶えた麻生雀仙(本名・賀来敏夫)が一九一八年に帰国し、一九二〇年に東京市赤坂區(現・港区)赤坂の洋食屋「梅香亭」の二階を借りて開催した「雀仙会」というクラブが最初であるとされる。ここで使われた麻雀牌が中国のどの地方の、またどの程度の品質のものであったのかは分かっていない。麻生は東亜同文書院の卒業生であり、一九二六年から帰国の一九二八年までは同院の学監を勤めていたそうであるから、上海の麻雀骨牌を使った上海流の麻雀遊技であったかと思うが確かではない。

これに対して、いや、同年でも東京市牛込區(現・新宿区)神楽坂の「プランタン」二階の方が早いという説もある。「プランタン」は東京市京橋區(現・中央区)銀座尾張町にあったカフェで、一九二三年九月の関東大震災で被災して神楽坂で仮営業したのだから、これよりは一九二〇年の「雀仙会」の方が早かろう。いずれにせよ、「プランタン」の店主、松山省三は画家、妻の松井潤子は女優で、「プランタン」二階には、芸術家、芸能人、文化人などが出入りしていた。ここにあった麻雀骨牌は一組、のちに二組だけで、交代で皆が楽しみ、順番を待っている者や戦いを終えた者が見物人となって騒ぐので賑やかな社交場となり、いわゆる文士麻雀の代表的な遊戯場となった。ここでは見様見真似で麻雀遊技を行っていたのでルールがだいぶ混乱していたと言われている。また、ここで使われていた麻雀骨牌は、中国、北京市に行った者の土産品であったと言われている。華北系の麻雀牌ということになる。遊技振興の観点から、麻雀の遊技を始めるのにふさわしいものを選んで用意したという事情ではない。私は、このような実態の「プランタン」での麻雀遊技が日本最初のものというのは、ここに集まった人の中に作家や芸能人など、のちに有名になって社会的な発信力を強めた参加者が若き日の思い出話を盛り上げて語ったり、書いたりした結果生まれた神話であって、どこまでが真実なのかが分かりにくい。また、こういう自慢話の横行によって陰に追いやられて、忘れ去られてしまった無名の麻雀ファンが作ったクラブがいくつもあったであろうことも指摘しておきたい。麻生雀仙はたまたま有名人であったから「雀仙會」の活動が記録に残っただけの違いである。歴史研究としては、こういう「成功者による若き日の無頼、放埓の自慢話」、簡単に言えば「儂も昔はやんちゃしたもんだ」的な記述を無条件に信じて彼らを先駆者に祭り上げるのはいかがなものか、と思っている。

結局、「雀仙会」がクラブ式麻雀の始祖の一つであったと思われるのだが、当時の事情ではまだうまく広がることができないで中絶してしまった。「プランタン」は遊技のルーㇽも各人がバラバラであったところ、中国天津市で麻雀に親しんでいた林茂光(本名・鈴木郭郎)が参加するようになって運営面の体制が改良され、天津の遊技法を基礎としたルールに整備されて麻雀の普及に役立った。だがこれらはまだ店主が仲間や友人を集めて麻雀を行った、麻雀骨牌も一組、二組程度の仲間内の私的な交友の空間であった。東京で本格的に貸席営業を行って初見の人にでも麻雀を楽しむ場を提供したのは、平山三郎が一九二四年に芝區南佐久間町(現・港区西新橋二丁目)に開店した「南々倶楽部」が最初であろう。同店はその後京橋区銀座に進出し、一九二七年に「南山荘」と改称した。ここで用いられていた麻雀骨牌の中には、一九一五年に平山が中国、山東省青島市から持ち帰っていたものもあったが、その骨牌はすでに失われていて、中国のどの地方のものであったのかは分かっていない。「南山荘」が商売用に多数使ったのは、「上方屋」が輸入していた上海製の対米輸出用の骨牌であろうか。なお、この「南山荘」については麻雀博物館が野口恭一郎会長を中心に調査して、その成果は『麻雀博物館大圖録』に関係史料の図像とともに掲載されているのでよく分かる。こうした基礎調査を進めたのも麻雀博物館の成果として記憶されておいたほうがよい。

日本では、一九二〇年代に本格的な麻雀遊技の伝来があったのだが、中国各地に存在した多様な遊技ルールと、それを用いた多彩な麻雀骨牌のどれが伝来したのかは分かっていない。よく言えば多士済々であるが、上海市には肖閑生(本名等不明)、井上紅梅(本名・井上進)がおり、北京市には三澤黙笑(本名等不明)、榛原茂樹(本名・波多野乾一)がおり、山東省濟南市には麻生雀仙(本名・賀來敏夫)や日華山人(本名等不明)、無平学人(本名等不詳)がおり、天津市には林茂光(本名・鈴木郭郎)、高橋哲雄(本名等不明)がおり、大連市には中村徳三郎(本名・金澤熊郎)がおり、広州市には山川宗彬(本名等不明)がおり、朝鮮の釜山市には中国南部の麻雀遊技を基礎にした米澤章(本名等不明)がいた。また、東京に拠点を持った北野利助(本名等不明)もいた。これに、アメリカなどで麻雀を覚えて欧米式の麻雀遊技を知った日本人に、もちろん欧米人もが加わっていたのであり、各人が各々、我こそは本場の麻雀遊技の伝道者であると張り切ったのであるから、遊技法も使用する骨牌もばらばらな、まさしく「自由すぎる麻雀」の縮図が日本に出現したことになる。

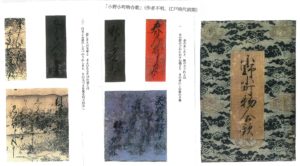

『支那加留多ノ取リ方』

参考までに各々のお山の大将が表した麻雀指南書を一冊ずつ列挙すると、上海市には、一九一七年刊の肖閑生『百戰百勝、日支親善の鍵、麻雀詳解』、一九一九年刊の井上紅梅『支那風俗 賭博研究』があり、北京市には、一九二三年刊の三澤黙笑『竹林のしをり』があり、山東省濟南市には一九二三年刊の麻生雀仙『麻雀軌範』や一九二四年刊の日華山人『支那加留多ノ取リ方』があり、天津市に一九二四年刊の林茂光『支邦骨牌 麻雀』、同年の高橋哲雄『支那が生んだ世界的遊戯 麻雀の遊び方』があり、大連市に一九二四年刊の中村徳三郎『麻雀競技法』、広州市に一九二五年刊の山川宗彬『廣東法に據る麻雀の遊び方』、東京市に一九二四年刊の北野利助『麻雀の遊び方』がある。中国の香港地域、広州市などの華南の麻雀(現地表記では「麻将」)や東南アジアの華人社会でのそれがこの時期に日本に伝来した記録は華北、華中と比べれば乏しいが、朝鮮の釜山市には、南中国の影響を受けた、一九二七年刊の米澤章『標準麻雀競技法とその作戦』があった。つまり、黎明期の日本には、上海麻雀、北京麻雀、天津麻雀、山東麻雀、広東麻雀、満洲麻雀、朝鮮麻雀の伝道者がいて、各々が我こそ本家と称する入門書、解説書を現地で日本人向けに、あるいは帰国後に日本国内で出版していたのである。この他に、アメリカ式など西欧の遊技法が適切だとする主張もあった。但し、こういう書物の多くは中国各地でその地方に滞在する日本人向けに執筆、出版されたものであり、日本国内での反響、影響はさほどではなかった。実際に、「プランタン」麻雀の参加者は当時を回顧して、ルールもよく分からず、日本郵船が太平洋航路の客船で配った一〇頁ほどの英文の解説パンフレットが手元に有ったのでそれを使っていたので、麻雀用語の発声も英語だったと言っている。大正時代の混乱ぶりがよく見える。

要するに、黎明期の日本には、上海麻雀、北京麻雀、天津麻雀、山東麻雀、広東麻雀、満洲麻雀、朝鮮麻雀の伝道者がいて、各々が我こそ本家と称する入門書、解説書を現地で日本向けに、あるいは帰国後に日本国内で出版していたのである。この他に、アメリカ式など西欧の遊技法が適切だとする主張もあった。これは一九二三年に世界的な麻雀遊技の大ブームになって、アメリカ式のルールとアメリカ式の骨牌の麻雀が成立し、それが太平洋航路の客船に設えられて、単調な長旅で暇を持て余している乗客の恰好な時間つぶしと社交の機会になり、そこで麻雀遊技の楽しさを知った者が、帰国後にその楽しさを吹聴して国内での社交の場に持ち込んだのである。当時の船旅での麻雀遊技の様子は、アメリカで掏摸(すり)を働いていた燕三吉という人物の回想録²中の「甲板テニスと麻雀」における描写でよく分かる。そして、この船旅の費用は高額であり、アメリカに行けるのは裕福な上流社会の人々であったから、麻雀は日本国内でも上流社会で広まり、イメージの向上に役立った。だが、このことから、麻雀はアメリカから日本に伝わったと誇大な言説を唱えたのは井の中の蛙で、麻雀の広々とした天地が見えていない誤解である。

¹ 鈴木知志「日本麻雀史」『麻雀博物館大圖祿』、竹書房、平成十一年、八三頁。

² 燕三吉「甲板テニスと麻雀」『アメリカを掏摸る』、先進社、一九三二年、三〇頁。