十三 いわゆる「青の二」の問題

ところで、黒宮さんは、私の『雍州府誌』理解をご批判なさっている章の中で、いくつか、それ以外の点でも私の理解をご批判なさっている。私は、次の二点が大事だと思うので、ここに、『雍州府誌』に関する批判の①、②、③に引き続いて、番外編でそれを採り上げておこう。次のようになる。

④ 江橋は、江戸時代中期の文献史料『軽口もらいゑくぼ』に登場するカルタ遊技をトリックテイキングゲームであり、合せだというが、そうする根拠が示されていない。

⑤ また、江橋は「原ウンスン」では「青の二」が最高の札だと言うが、それも根拠が示されていない。

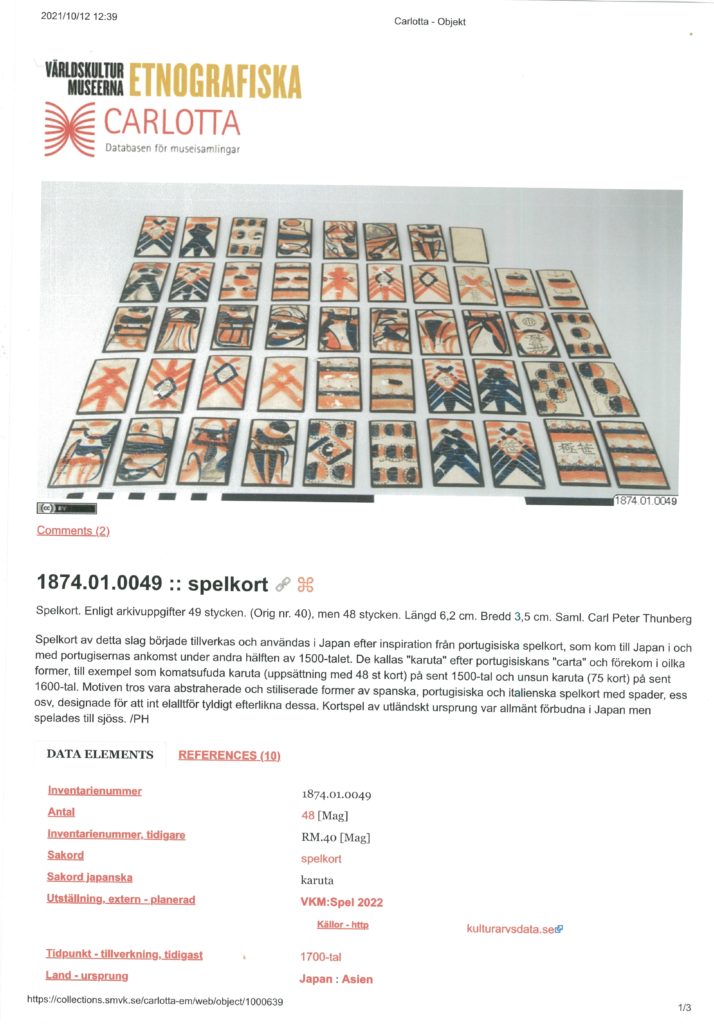

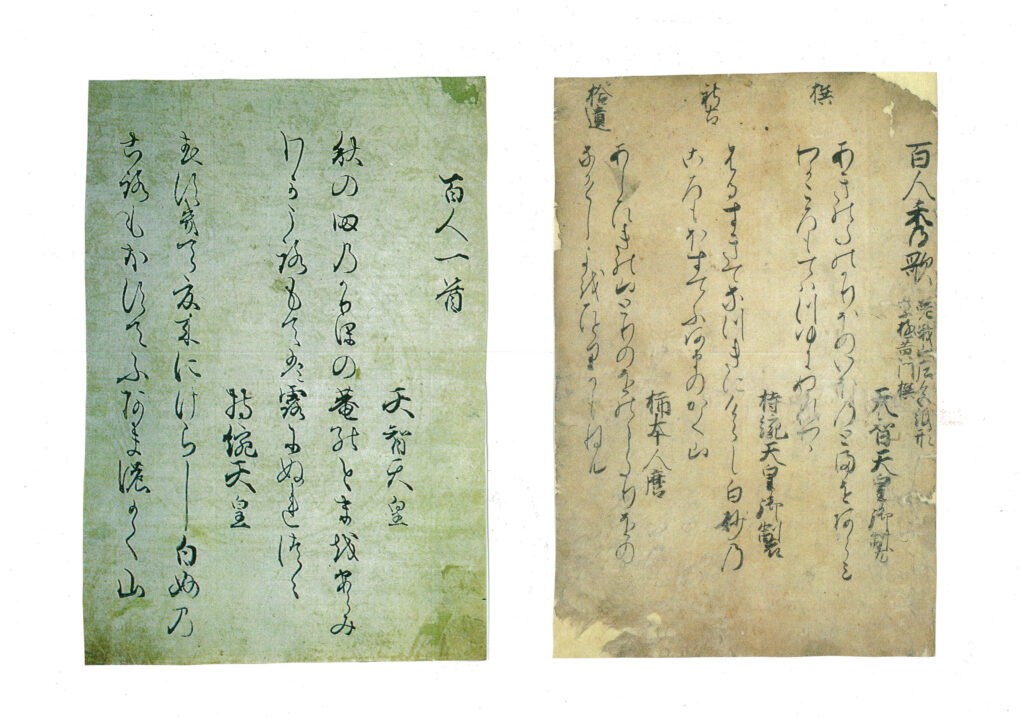

これが「青の二」問題である。当時主流であった二條あたりのカルタ屋の「うんすんカルタ」では、「青の二」の札にある二本のこん棒は、「南蛮カルタ」の常として、世界中でそうであるように、X型に交差して描かれているのだが、五條あたりであろう一部のカルタ屋では二本の交叉を開いて、二本の平行する棒にして札の左右に描き、中央に、鶴亀のいる洲浜台を描いた。これは、五條橋通りのカルタ屋が作ったであろう木版の「うんすんカルタ」だけでなく、同じところで作ったであろう手描きの「うんすんカルタ」にも現れる。これは、二條のカルタ屋の「うんすんカルタ」と比べると多少やぼったい図柄になっているが、世界的に見ても一大珍事の発生である。

「青の二」の札が、恒常的に特別に価値の高い、目出度い札、かるた界の言葉で言えばゲームの中では弱いけど得点が高い「高点札」、あるいは効力の強い「切り札」、あるいはどの札にでも化けられる最高位の「化け札」であることを示したのか、寿いだのか、残されているのは沈黙するばかりの数組のカルタ札だけで、これに関する記述のある文献史料も見当たらない。しかし、いずれにせよ、この極めて日本的な特徴の絵柄の「青の二」は、明治時代以降にも木版の「うんすんカルタ」を制作していた山内任天堂や大石天狗堂のカルタ札に残っており、何か、この札がカルタの遊技で果たす特別の役割に関連するデコレイションであったのであろうと思われる。

「青の二」は毎回のゲームでの切り札の定め次第で、ゲームのたびに「切り札」になったり「平札」になったりと変化して、価値の高低がある札だという理解もあろうが、そういう札の場合は、そこに恒常的にめでたいデコレイションを加えたりはしない。だから、もう少し安定的に特別の役割を持ったカードであろうと推察される。それにしても平安時代の「歌合せ」の会合の席を飾った「洲浜台」がカルタの札の上に現れるのは、「うんすんカルタ」の日本化の一環とはいえすごい思い付きであると思った。「合せカルタ」だから「歌合せ」に通じるとして洲浜台の画像の活用を思いついたのだと「妄想」できれば目出度い研究成果になるが、どっこいそうは簡単には我田引水はできない。とりあえずは「謎」のままである。

黒宮さんは「青の二」についての私の指摘にも批判的である。私の指摘はこれまで世界の研究者のなかで誰も踏み込まなかった未解明の領域に踏み込む冒険である。未完成なものであることは承知しているし、ご批判はもっともで、根拠が薄いといわれればそうかもしれないと思う。ただ、例えば江戸時代から、上方の「てんしょカルタ」系の地方札では、「オウルの六」の札に全面的な銀彩がある。一方、江戸の「めくりカルタ」の札では、「青の六」に派手な金銀彩が加えられている。「壽」という銀文字が捺されていることも多い。これらの札は、どうやら、ゲーム中では弱いけど、得点はとびぬけて高いらしく、それを示すのがこの金銀彩だと思う。私は、この点を、上方の「てんしょカルタ」が江戸に入って「めくりカルタ」に変化した事象の、カルタの画像面での分岐点と考えて、江戸時代の古いカルタ札を見かけると、それが上方のものか、江戸のものかを識別する基準点として活用している。

一方、時代が少し下ると、「めくりカルタ」では金銀彩が「アザピン」、「青の六」、「シャカ十」、「青のコシ」に現れるものもある。こちらは「切り札」の印であろうか。こういう物品史料の他に、文献史料では、山東京伝作の黄表紙『百文二朱寓骨牌(むだかるた)』を見ると、「青の六」は「六大せんの姫君六大御前」で、まさにお姫様のように位は高いが力は弱く、男に擬せられた札どもがそれを取ってわがものにしようと入り乱れての乱戦になる。この場合は、まさに高得点だがか弱いのですぐに狙われるカードを表わしている。この文献は『軽口もらひゑくぼ』よりも後の時代の例になるが、金銀彩札の機能、価値を考える際にひっかかるものがある。

私の指摘の史料的な裏付けは乏しい。ただ、とても一般的な指摘になってしまうが、江戸時代中期の江戸で流行した一組四八枚のカルタ遊技、「めくりカルタ」では、札に固有の点数がまるで身分の様にこびりついていて、得点の低い札はどう転んでも低いという、封建社会の生涯不変の固定的な身分差という発想をそのまま反映したようなルールになっている。「花札」の場合も同様で、「桜のカス札」はどこまで行っても零点あるいは一点、一方「満開桜に幔幕」の札はどう転んでも二十点(場所によっては五十点)である。昔は、これは「めくりカルタ」の得点配置が「花札」に及んだのだと言われていたが、今はむしろ「花札」の封建社会的な得点配置が一組四十八枚のカルタにも波及して「めくりカルタ」の札の持ち点になったと考えられている。もう少し細かく言えば、元禄時代以降の上方の「花合せカルタ」の役や得点構成が上方の「てんしょカルタ」、別名「合せカルタ」に写り、それが江戸に入って派手に展開されたのだと思っている。つまり、札に固有の点数をつけるのは上方の遊技での発想、その時期は、南蛮船が持ってきた元来の遊技法であるトリックテイキングゲームである「カルタ」遊技に代わって、使う札は変わらないのであるが遊技のルールが違う日本的な要素の強いフィッシング・ゲームの「合せかるた」が発達した時期、つまり元禄時代以降、江戸時代中期の前半あたりと考えている。そして噺本の『軽口わらひゑくぼ』は、この境目の時期の上方、大坂の版元、河内屋吉兵衛の出版物である。

日本のカルタ札には金銀彩が加えられているが、もともと「南蛮カルタ」には金銀彩はなく、これは日本に伝来してからの工夫と思われる。私は、滴翠美術館の「三池カルタ」の表面に木の葉型の銀彩が残っているのを発見して感動したが、少し後の時代の一組四十八枚のカルタではいくつかのカードで金銀彩が多用されている。一方、一組七十五枚のカルタでは、金銀彩はあまり使われない。その代わりの様に、一組四十八枚のカルタにある、「壽」という文字の金銀彩の代わりのように、「青の二」にこの図柄になったのであろうが、それが何を意味しているのかはこのように後代の「めくりカルタ」の例などから推測するしかない。「青の二」の札は「最高の〇〇」であるのだが、〇〇の部分に「切り札」と入れるのが正しいのか、「得点札」が正しいのか、あるいは「ゆうれい札」ないし「お化け札」なのか、どれだかよく分からない。この点では、私が以前に書いた文書の中で「最高の札」と書くべきところを「最強の札」と書いてしまったので誤解を生じさせたようで申し訳ない。黒宮さんのご批判には、痛いところを突いてくるものだと感心している。次にはご自分のお考えの方もお聞きしたいものだ。

だから、④に関する私の考えは、「これは伝来した「南蛮カルタ」の遊技「合せ」の進歩形であり、札に固有の点が付くなど相当に日本化が進行している段階のそれだと思われるが、上方ではなお従前の「合せ」という名称がそのまま生かされていた」であり、⑤については、「これは「青の二」がどのような遊技の展開でも特別の札、最高の札であることを示すが、それが「最高の得点札」なのか、「最強の切札」なのか、「最高の幽霊札、お化け札」なのかはよく分からない」である。開発途上というか、口火を切ったばかりの初期段階というか、なお未開の部分が多く残っている問題点であることは黒宮さんのおっしゃるとおりであり、今後のご研究に多くを期待させていただく、である。

像への転用(右:源公忠(業兼本)、右より、三條院、後鳥羽院、順徳院(素庵本))-300x127.jpg)