二 十六世紀、海域アジアにおけるカルタ遊技の伝来と日本への到達

一般論はこの辺で切り上げて具体的な話に入ろう。私は、カルタがいつ、誰によって、どういうルートで日本に伝来したのかを可能な限り問い続けてみようと思っている。私が研究を始めるよりも以前の学説では、このあたりの実証的な研究がないままに、ポルトガル船来航の時期に、ポルトガル語の遊技用語を駆使するポルトガルの遊技が伝来しているのだから、漠然と、ポルトガル船がバタヴィアから日本までどこにも寄港しないで西太平洋を直行していて、その長く退屈な船旅の船上で、ポルトガル人の船員たちがカルタで遊技して暇つぶしをしていたものが日本到着後に伝来したとイメージされていた。だからそこでは、どういう航路の船旅であったのかという実証的な説明は抜きで、伝来を裏づける具体的なデータは不明であった。また、その貿易船がどこの港で、どこで作られたカルタ札を何組くらい購入して船積みしたのかのデータも不明であった。とにかく船員の航海中の無聊をなぐさめるために持参したカルタが日本に上陸し、日本人の間でも拡散、流行したと言われていた。こういう、史料の裏付けなしに空想するカルタ史はもういらない、ということでもある。

私が研究を始めた当時には、カルタ史の学界事情はもっとひどくて、日本への貿易船は往路のカルタは出航時に用意したが使ううちに傷ものになってしまい、帰路の分は用意していなかったので、帰りの航海での船員の無聊を慰めるために日本でカルタを買い求め、そうした南蛮船の南蛮人の需要を目当てにして、日本国内、それも長崎に近い筑後の三池村でカルタが製造されたのが日本国内でのカルタ制作の始まりであるという説が有力であった。ポルトガルの貿易船が日本に来航する頻度の低さ、乗船している船員の中でのポルトガル人乗組員の数の少なさ、日本から出航して、安価なカルタ札がいくらでも揃っているバタヴィアにたどり着くまでの帰路でヨーロッパ製のカルタ札が追加的に調達できない日数の短かさなどを考えれば、復路での用途に使うと言っても全部でせいぜい今日の段ボール箱、小型のもの一つにも満たない容積であろうから、バタヴィアで積み忘れて日本に向けて出港したと考えること自体が不合理であるし、こんな不安定で小規模な需要を目当てに木版のカルタを制作、販売する産業など、日本国内では成り立たない。三池村に近い島原半島の港に南蛮船が来た頻度は十年に一回、一隻程度でしかない。大きな絵をきちんと史料に基いて描かないでいるととんでもない誤解をしてしまう。

この問題に関していうと、私は、往時の通説であった「ポルトガル船船員顧客説」を否定して、それに代えて、①九州北部では、豊臣秀吉の朝鮮侵攻の根拠地、肥前名護屋の本営に集められた何万人もの軍勢の陣営で、四国土佐の大名、長曾我部元親が禁令を出さねばならなかったほどにカルタ賭博が大流行して、②そのにわかに起きた大きな需要に応えるように近場の筑後三池村で国産のカルタ札の制作が始まり、③豊臣秀吉死後の撤兵の時期になると、京都、大坂に帰還する将兵の後を追ってカルタ製造業者も京都に移住し、④京都でカルタの遊技が広まると「三池カルタ」のブランド名で店を構えてカルタ札を供給し続けたという仮説、「朝鮮役本陣流行説」を立てた。だから、兵庫県芦屋市の滴翠美術館にあるたった一枚だけ残った「天正カルタ」の札は、裏面に「三池住貞次」とあるけど、残念だが九州北部で作られた最初期の国産品ではなく、京都に進出した④の段階で、「三池カルタ店」の主人、筑後三池村の住人、貞次が作ったものと考えられる。

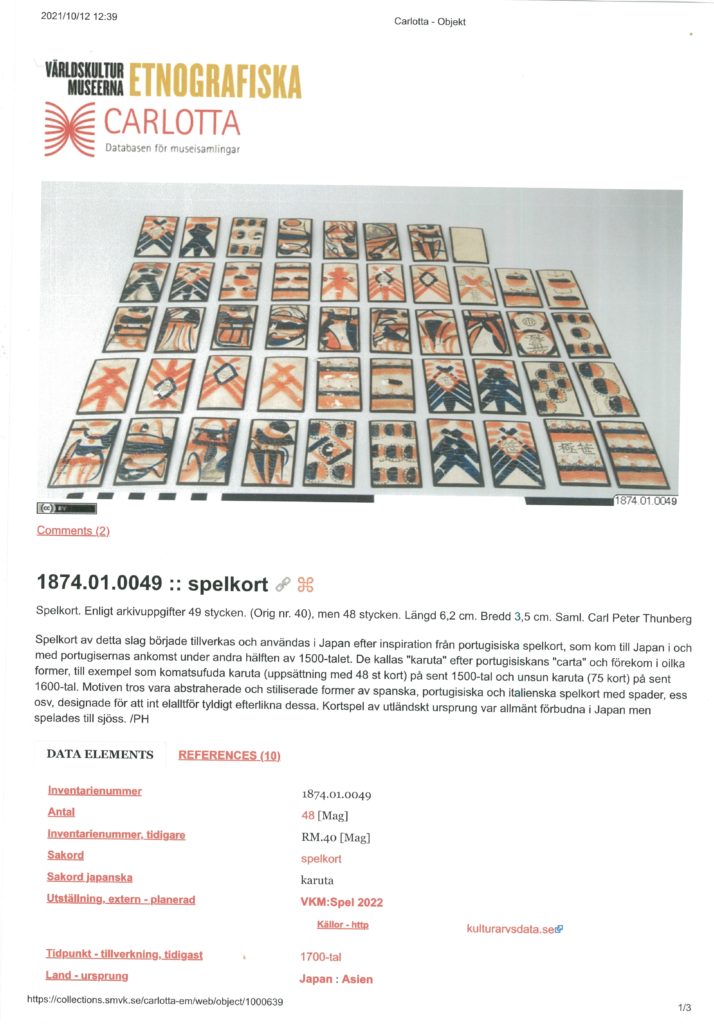

ここで私が注目したのはカルタ札の大きさ、サイズである。日本に伝来した「南蛮カルタ」は、今日のタロットカードにみられるように縦が九センチから十センチ程度であり、おそらく日本で最初に制作された国産の手描きカルタ札や木版カルタ札もこの大きさで模倣したと思われる。そして、ある程度の期間を経て、江戸時代前期には大体、縦が七センチ程度に縮小された。桃山時代から江戸時代初期にかけて制作されたいわゆる「天正カルタ」、「三池カルタ」はこの大きさである。今日の「百人一首歌かるた」や「イロハかるた」の札などはこの大きさである。一方、京都の五條橋通り付近で制作された木版のカルタ類は、縦が五センチ程度まで縮小された。これによって美濃版の和紙一枚に一組四十八枚のカルタ札をすべて刷り込むことができるようになった。木版カルタ作りの工程は大幅に短縮されたし、コストも軽減できたと思われる。時期的には江戸時代前期、とくに後半の元禄年間のことであり、当時の一大カルタブームはこれによって支えられた。滴翠美術館にある「三池カルタ」のサイズは、それは同時に神戸博物館にある「天正カルタ版木重箱」についても言えることだが、縦七センチ大で、十センチに近い「南蛮カルタ」と比べると一回り小さい。こういう観点で見ると、このカルタ札は、ごく初期の、「南蛮カルタ」と同等の大きさで作られたと推測される国産のカルタ札やカルタ版木よりは一時代遅い、第二世代のものということに落ち着く。

こうした学説の展開、変遷は歴史研究ではごく当たり前のものである。誰かが仮説を提示して、誰かが実証的な研究を深めてそれを克服する新説を出す。これが研究の進展というものである。だから、黒宮さんもご自身の歴史研究の基礎情報として十六世紀、十七世紀のアジアと日本のカルタ遊技に絡まる国際交易について、史料の検証を経て、大きな絵、一定のイメージをお持ちなのだろう。まだ発表されていないけれど、著述の前提としてどういう大きな絵を想定しているのかをいずれお聞きしたいものだと思っている。

他人に求めているだけでは研究の世界は前進しない。私の大きな絵を語ろう。私は、日本に伝来した一組四十八枚の木版カルタ札は、①十六世紀、ヨーロッパの手工業、とりわけ木版印刷業の中心地であった、スペイン王家の領地、フランドル地方のアントワルペン(英語表記ではアントワープ)で制作され、②ポルトガルに移出あるいは輸出され、③リスボンあたりの貿易港でアジア貿易船に積み込まれたか、あるいは、④アジアに入った貿易船が、ポルトガルのアジア貿易の本拠地、バタヴィア(現在のジャカルタ)に到着して、日本向けの航海の準備をし、積み荷を用意する中で、そこで販売されていたカルタを相当数買い入れて積み込んで出航したか、あるいは、⑤日本に行く航路の寄港・補給地になっていた中国大陸の沿岸都市、とくに福州や寧波、そしてポルトガル領になっていたマカオなどに立ちよった際に、野菜や果物などを買い込むのと一緒に購入したか、のいずれかであろうと思っている。この説の最大の弱点は、フランドル地方、アントワープ市で制作されていたカルタの実物が全く残存しておらず、具体的なイメージがつかみきれないところにあった。だが、まさしく幸いなことに、二〇二一年に、ベルギーの「国立カルタ博物館」の所蔵品に、一五六七年、アントワープ市のカルタ屋製のカルタ札のほぼ完全な一組が発見された。これにより、アントワープ製の「南蛮カルタ」という理解の信頼性は飛躍的に増した。私も日英両文で短い論文を発表してネットで公開した。おそらく、世界でもっとも早く発表された研究論文であると思う。理系ならプライオリティが発生する。

話を安土桃山時代、江戸時代初期のかるたに戻そう。南蛮船の船員たちは、到着地の日本の港町で生じた暇な時間に一組四十八枚の「南蛮カルタ」を実際に遊技して、見物に近づいてきた日本人の野次馬に紹介して遊技法を教え、多分、金銭を賭ける賭博遊技に誘い込んで賭銭を巻き上げたのであろう。それを行ったのは、南蛮船の乗客のキリスト教関係者や貿易商人、あるいはその船の船長などの上級船員ではなく、中級以下の船員、水夫であり、その多くはアジアに入ってから雇い入れた南方中国人の船乗りであったのだと思う。当時、平戸や長崎では、ポルトガル人と日本人の間では通訳抜きのチンプンカンプンな会話、あるいは間にポルトガル語と広東語の通訳、そして次に広東語と日本語の通訳が入った、つまり重訳となったまだるっこしい会話が成立していたのだろう。一方、当時の日本人と中国人の間ではお互いの言葉を話せる人が多数いたと思われる。中国船は多数到来していたし、平戸には中国人海賊の頭の邸宅もあった。すでに日常の生活の中での会話は成立していたであろう。このことは、カルタの様に日本人が聞いたこともない珍奇なものが現れた時に、言葉の通じないポルトガル人船員が親切に教えてくれたと考えるよりも、言葉も通じて親しみやすい中国人船員に教えてもらったと考える方が素直である。

こういう基本的な「妄想」を持つと、面白い景色が見えてくる。十六世紀の西日本の港町でカルタの遊技を見た日本人は、当時の西日本で通用していた国際交流言語は「広東語」であったろうから、中国人などの船員、水夫との間に、「これ何をしているのか」「カルタの遊びなり」「金銭をかけるのか」「然り。汝は遊戯を欲するか」「面白そうだ。興味は大きい」「ならば仲間に入れ」という怪しい会話が広東語で成り立っていたものと思われる。日本人の眼には、まずは、紙片をひらひらさせながら騒いで遊ぶ水夫たちが見えるのであって、本人たちが「カルタ」と呼ぶ遊びをしているようだと認識される。それが、「カルタ札を使う遊び」と認識されるのは少し後、その紙片もだいぶ見慣れてきて、それを「カルタ」または「カルタ札」と呼ぶらしいという認識が広まってからの話である。そしてここから想像されるのは、カルタが日本に伝わったときには、「カルタ」という語はまず遊技の名前として理解され、その遊技に使う用具、つまり「カルタ札」という意味で使われるようになったのは少し遅い、という事情である。

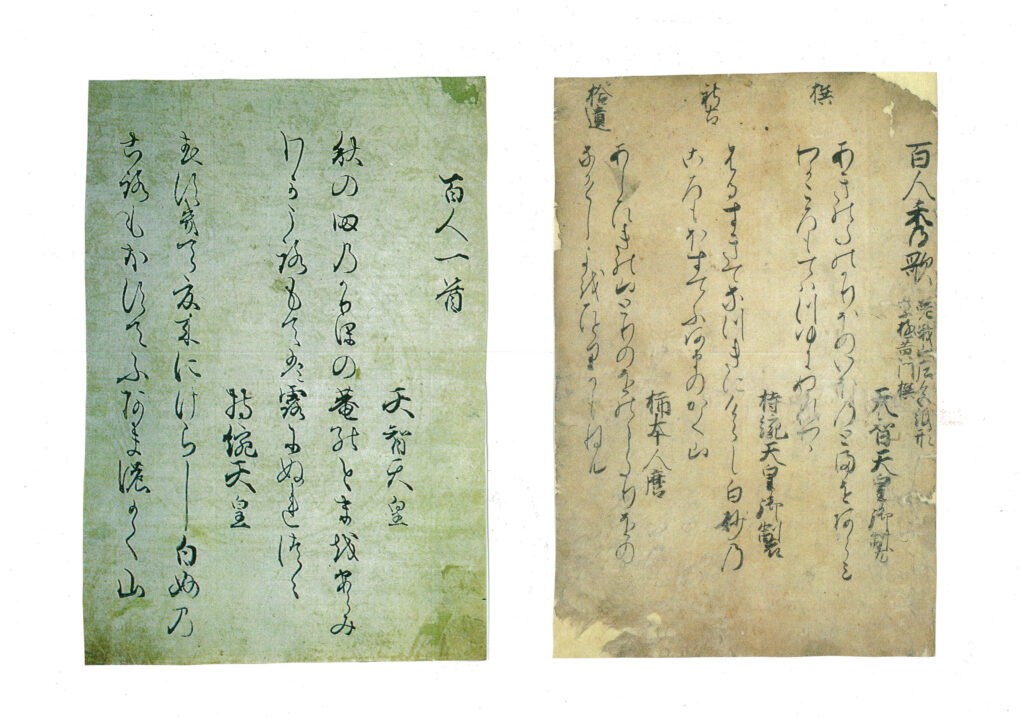

それならば、当初の時期にカルタの遊技に使う紙片は何と呼ばれていたのかと言えば、史料が残っていない。「歌かるた」の場合は「札」と呼んでいたとする証拠がわずかにあるが、ポルトガルのカルタ遊技の札の場合は分からない。カルタ史では、最古の文献史料は、四国の大名、長曾我部元親が朝鮮の役の本拠地、肥前名護屋の陣中で発した慶長二年のカルタの禁令とされているが、この禁令が、「カルタ勝負」を禁じた時、それは「カルタ札」の使用を禁止したのか、「カルタ」という遊技の実行を禁止したのか。慶長年間の九州北部で、武士階級の人々がこの言葉にどういう意味を持たせていたのかは、学術として慎重に検討されたことはない。私はいちおう、ここでも「カルタ遊技」の禁止であったのではないかと思っているが、根拠となる十分な史料はない。

ここで興味あるのは慶長年間の『日葡辞書』である。不思議なことに、ここでは「カルタ」という日本語は収録されていない。一方、「carta」というポルトガル語は、日本語の単語を説明する文章の中で、全巻で合計二百カ所くらい使われているが、それはいずれも布告や手紙、証書などの文章の書かれた紙片を意味しており、画像のある紙片や、遊戯具、遊技具としては登場しない。つまり、日本にいたポルトガル人は、当時は日本人の間でカルタが流行していたのであるから、当然九州北部の都市や近畿の堺や京都の街中では日本人が「かるた」と発音する遊技の場面に何度も出会っているはずなのに、それが訛っていて、自国語のcartaという発音とは相当に違っていて、自国語に由来する外来日本語としては認識されておらず、また、cartaが画像を伴う遊戯具として日本人に理解されているとも思っていなかったように見える。日本人が発する「かるた」という音声は、ポルトガル人にはどのように聞こえていたのだろうか。「ギョエテとは、俺のことかとゲーテ言い」という冗句だの、世界一の音楽家はだれかで、日本人とアメリカ人が、それは「バッハ」か、いや「ベイク」かで大論争をしてしまった話とか、「訛」は言語学者には毒である。

ここに浮かび上がってくるのは、カルタ関連のポルトガル語は、日本への航海途上で、①まずポルトガル人の船員が発した「carta」という言葉がアジア人(南方中国人など)の水夫によって歪んで聞き取られ、②それが、中国人船員、水夫たちによって中国語風に相当に訛ってさらに歪んで発声され、③それが上陸した日本の港町では中国人のアジア人的に歪んだ発音で日本人の耳に届き、④それがさらに訛って真似されて日本人が発声する。だからぐるっと回って⑤日本で日本人が語るそれを耳にしたポルトガル人には、まるで異なる音の塊として聞こえてしまっているという事態である。そして、仮に例えば「carta」が訛ってポルトガル人の耳には「ギャルタ」になっていたり「ゴロタ」になっていたりしても、最低限、日本語だと認識されていれば、なにしろ一万語以上の言葉を拾った辞書であるから、ポルトガル人は「gyaruta=我が国のcartaのこと」とでも収録したはずである。それが無視されているのは、とても狭い地域ないし集団の方言と理解されたのか、それとも、日本語以外の言葉、さしずめ日本訛のある広東語あたりと理解されたので日本語の辞書には載せなかったかのではなかろうか。この辺、「妄想」に次ぐ「妄想」になる。