十 「めくりカルタ」と「花札」の遊技としての性格

以上、『雍州府誌』をめぐる大きな絵の説明をしてきた。そろそろその記述の中身を検討したい。黒宮さんのお書きになっていることをこのようにまとめると荒っぽすぎると怒られるかも知れないが、次の三点が特に重要である。

① 江橋は『雍州府誌』が言う「合せ」をトリックテイキングゲームだと理解しているが、これ以外に同時代の文献史料が存在しない。江橋の例示は不適切なものばかりだ。

② 『雍州府誌』の説明がトリックテイキングゲームの説明だとしたら、各ラウンド(トリック)のカードの出し方やそのラウンドの勝ち負けの細部だけを書いていることになり、このゲームの全体的な勝敗などを書かないでいることになる。だから江橋の説明は誤りである。

③ そもそも『雍州府誌』の筆者には、「合せ」というゲームを読者に紹介して説明する意図は感じられない。結局、『雍州府誌』の記述は、かつて山口吉郎兵衛が書き残したように、簡単すぎて良くわからない。

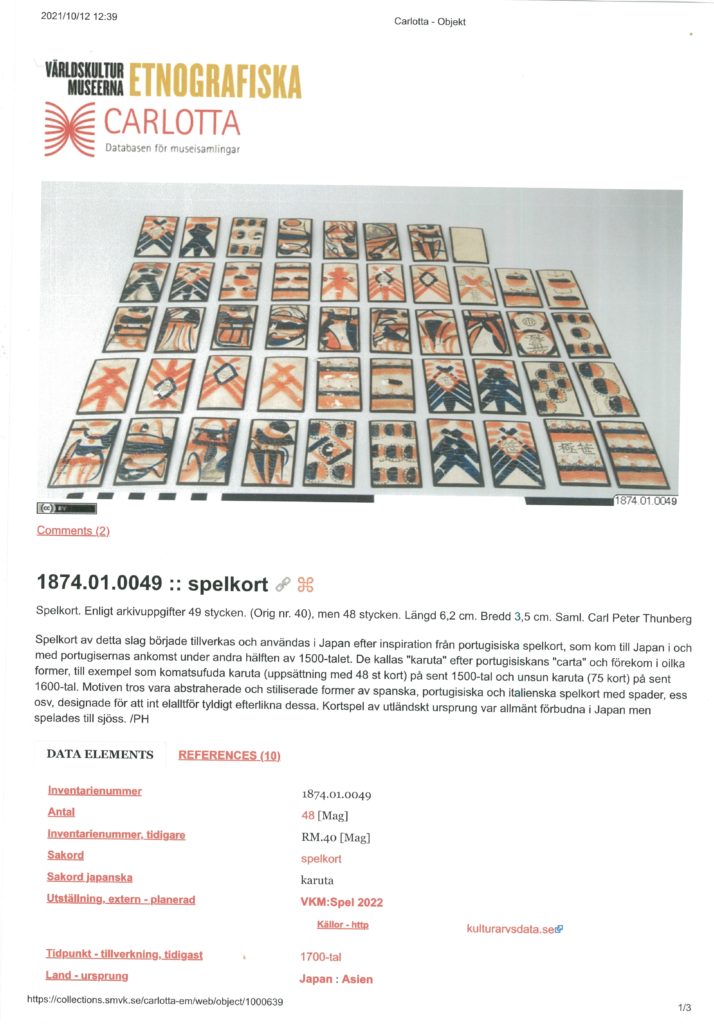

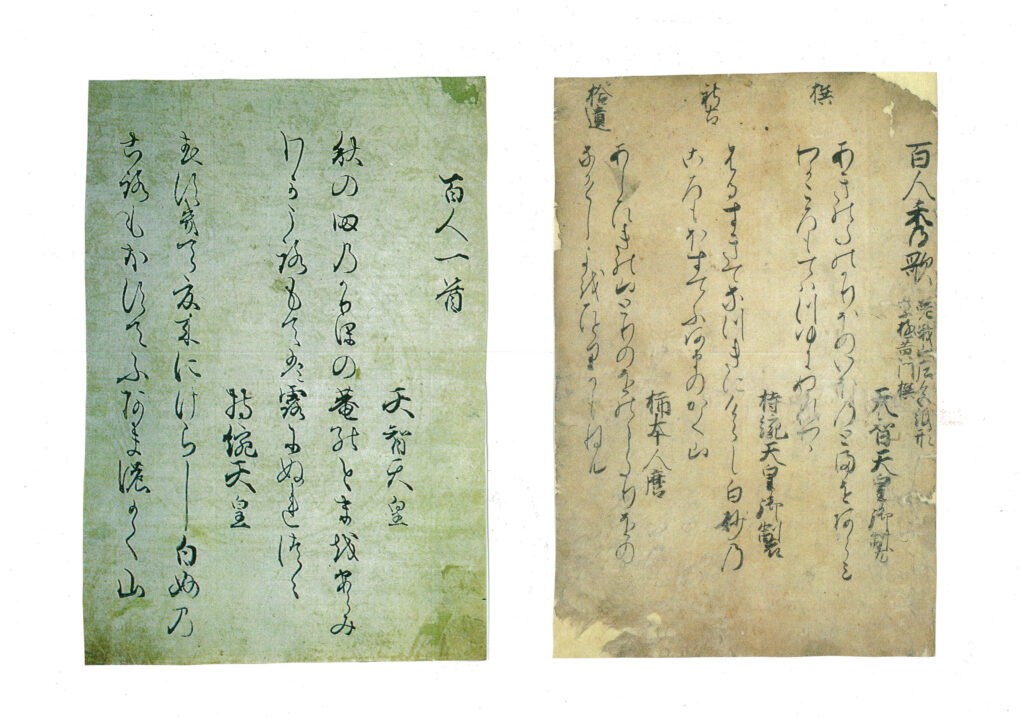

まず①であるが、この問題を理解するために、「メクリ」や「花札」について説明しておこう。私は、「めくりカルタ」が江戸時代中期の江戸で発生して大流行したが、寛政の改革で禁止され、後発の「花札」に代わったという旧来の説を根本的に否定して、①「花札」は元禄年間頃の考案で、「めくりカルタ」のほうがむしろ後発で先発の「花札」の遊技法を真似した、②江戸時代後期になっても「めくりカルタ」の流行は収まらず、「花札」がこれの代用品で規制されたことはほとんどない、と主張した。この私の新説と当時支配的な旧説との食い違いは、当初は、江戸時代中期にまで遡る物品史料が発見できていなかったので解決できなかったが、その後、①明和、安永年間頃の手描きの上品な「花合せかるた」札の発見、②享保年間頃の「花合せ」の「役」に言及した文献の新解釈、そして、すでに言及したが、決定的な、③元禄年間の手描きの「花合せかるた」の実物の発見で解決した。④文献史料の面では、従来は天保年間の「花札禁止のお触れ」とされていた江戸町奉行所の布告を精密に解析しなおして、それが、町家の娘が稽古ごとの集まりと称して若い男を集め、性的享楽を提供したり、「花札」を売って(賭博をして)いたりしたことを、町の風紀が乱れるとして禁止したものであり、「花札」の販売そのものを禁止する趣旨の禁令ではなく、また、これ以外に、当時江戸中では数十軒あったであろう「花札」を販売していた小間物屋などに対しては、「めくりカルタ」等の禁令はあったが、「花札」に関する禁令は一つも出ていないことを発見した。こうして、「花札」の歴史は百年近く遡ることとなった。もちろん、ネット上では、今なお、メーカーのホームページやマニアが、史料的根拠のない旧説を依然として振りまいているが、それはそれ、デジタル時代の珍文化現象であって、お疲れさまと言う以外には言葉もないが、私が行なって来たような地を這う物品史料の発掘と空中高く舞い上がる文献史料の読み直しが合体されるとこういう結果を産むことは知って欲しい。

そして、「花札」と「めくりカルタ」に共通しているのは、極めて日本的な遊技法である。つまり、これらのゲームでは、参加者は、手札として配られたカードを活用して、場札として中央に放置されている、誰のものでもない無主物のカードを釣り上げて自分の所有物にする。それはあたかも、村落の近くの入会の山に入って無主物あるいは共有物の果実やキノコを早い者勝ちで採取している農民、あるいは、自分の耕作する田畑の近くにあるまだ未開墾の無主の土地に踏み入り、そこを耕して種子を蒔き、自分の収穫物を増やす農民の姿などを想像すると分かりよい。そこには、自己の周囲の財産は土地に至るまで一木一草、すべてのものが誰か他者の所有物で、そうした他者の所有物を奪い取らねば自分の所有物が増えないヨーロッパのような過成熟社会や、先住者の領域に侵入してその生命や資産、そして先住者が共生していた自然を奪い取ることで発展するアメリカのフロンティア社会とはおのずと異なる文化が発達する。

「花札」の遊技を思い出してくれると分かり良いが、日本の「かるた」では、手札の中から場に出すときには、その札の所有権は放棄されていて、さあ、どなたでもいいから、お好きなようにお持ちになさってください、である。ヨーロッパのカルタのように、場にカードを出すときには、それは前線に部隊を出動させるという趣旨で、これで戦いに臨んで敵を殲滅し、あるいは捕虜にして、その所有物、財産を奪い、そうした戦利品もろともに手許に持ち返るという趣旨のものとは違う。ヨーロッパのカルタでは、相手の手中にあるカードを殺すことで勝利する傾向が強い。だから、ヨーロッパのカードゲームは、相手をとことんやっつけて、全滅させるのが大勝利であるが、日本の「花札」や「めくりカルタ」では、無主物というか、共有物というか、場の中央に出されている「場札」と裏返しの「山札」、それにゲームの展開の中で生じる、一度は手にした所有権を放棄して場に提出される「手札」改め「棄札」を多く収穫した者が勝利である。「花札」の「八八」という遊技法では、場に出た札の得点が合計二百六十四点で、それを三名の参加者が分け合うのであるが、平均すると一人当たり八十八点になるところ、三人中の二人が八十八点を超えることがある。いわば、このゲームでは勝者が一人と決まっているのではなく、二人が勝者であっても構わないということである。一年間勤勉に農作業に従事して大きな収穫を得た者が二人いてもよい農村社会がイメージされる。狩猟社会で発達したカルタ遊技が、農業社会の日本に伝来して、徐々に日本化、農業社会化して、無主の未開地を開墾し、あるいは無主の実りを収穫する社会らしい姿に変化したと言えるかもしれない。

こういう遊技の性格の根本的な変更が、国の指令で全社会が一斉に変化する近代社会ではあるまいし、十七世紀の日本で、わずか数年、十数年で起きるのだろうか。九州北部の陣中で、いわば殺し合いを生業とする侍たちの間では、いかにも好まれそうな殺し合いがルールのトリックテイキングゲームが(金銭を賭けて)遊ばれていたであろうが、その中から、大博打ではなく、穏便な賭けの遊技への変化が生じたのであろうか。これには多少違和感がある。私としては、豊臣秀吉の没後に上方に戻った軍勢が、カルタの遊技も持ち帰ったのであろうけれども、それに日本化を引きおこしたのは、むしろ、それを真似して自分たちでも遊び始めた、当時のカルタ遊技のセンターであったと思われる色街、遊郭の上客であった京、大坂の町人たちではなかったのだろうかと考えている。景気が回復して懐が温かくなった連中が新来のカルタの賭戯をする中で、少しずつ敗者に優しいルールへの変化が起きた、というのが私の理解である。それが実って上方では「テンショ」、江戸では「めくり」という緩いゲームに変身したのは、江戸時代中期、十八世紀以降のことであろうという私の考えはすでに申し上げて説明の義務は果たしたと思っていた。今回、黒宮さんから昔と同様の指摘、ご批判を受けても考えは変わらない。これはずっと以前に申し上げたことだが、十七世紀の前期ないし中期にすでに「めくりカルタ」の前身となるフィッシング・ゲームが成立していて「原ウンスン」を凌駕していたというなら、いろいろご説得頂くよりも、それを示す当時の文献史料なり物品史料なりを、きちんと史料批判を加えて学術的に信頼できる情報に仕立てたうえでお示しいただけると勉強になるのでありがたい、ということである。黒宮さんにも同じことを申し上げることになる。