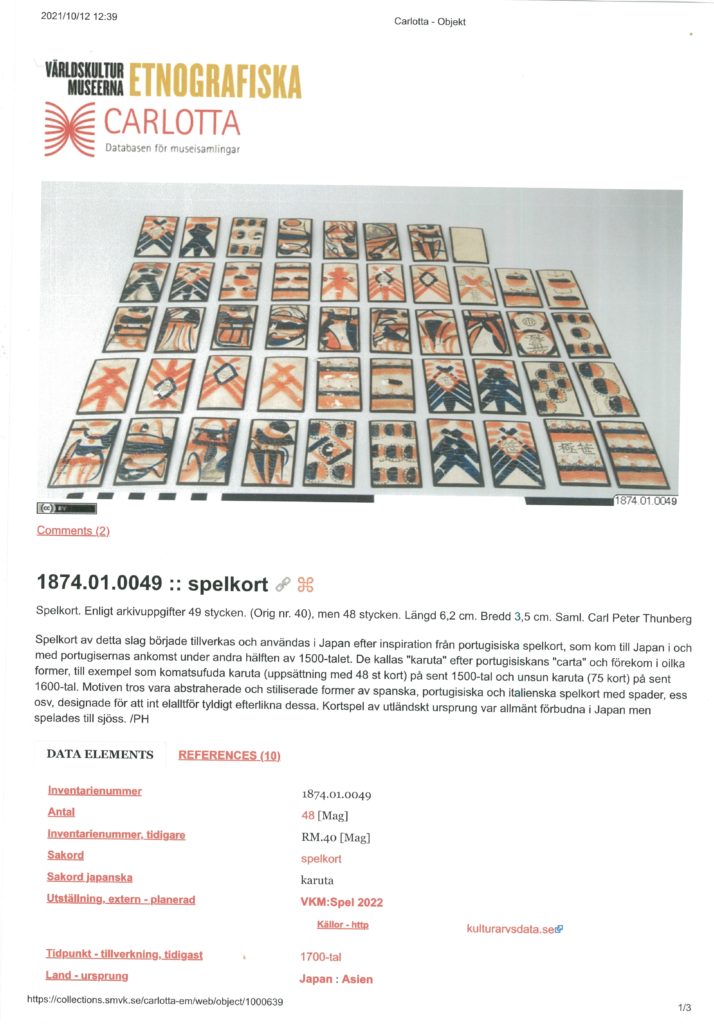

七 日本でのカルタ制作の始まりと中国人職人関与の可能性

くどいようだが、私はカルタの制作地と消費地はどこかということが気になってしょうがない。私よりも以前の説明では、一組四十八枚のカルタは名護屋から京都、大坂に帰還した将兵についてきて制作も消費も京都に登場したが、一組七十五枚のカルタの方はそれが分からない。それこそ、「うんすんカルタ」はある日、UFOが舞い降りて宇宙人が現れたように京都の上流階級の社会に美麗な姿で現れ、たちまち楽しい遊技となってもてはやされ、伝統色の強い茶道の席の茶道具などにも描かれるほどの人心を得たという説明なのだが、これでは納得がいかない。京都に突然に七十五枚のカルタ商売やカルタ制作業が、二條通りあたりに起きたというのも奇妙な話である。私は、カルタの歴史を考える時には、そのカルタの制作地と消費地はどこかということを念頭に入れてお考えいただきたいと思っている。そして七十五枚のカルタについて言えば、多分、長崎の滞在期間が長く、そこで遊技のルールも成熟し、長崎の近くでカルタ札の制作もあり、それが一組四十八枚のカルタよりワンテンポ遅れて京都にも波及して、その地でカルタの遊技とその美麗な用具の制作が発達したのだと思っている。

なお、日本の「うんすんカルタ」には、五枚ある「ウマ」のカードの内の数枚で、本来は横向きの図像であるはずの馬なのにこちらに向かって突進してくる正面向きの図像になっているものがある。一部のカルタ屋の絵師の気まぐれで偶発的にこうなったのか、伝来のルートや時期の違いを示すものなのかは分からない。黒宮さんに私の「妄想」に付き合えとは言わないが、さて、「うんすんカルタ」の図像に関する黒宮さんの「妄想」はどんなものなのだろうか。機会があればお聞きして勉強させていただきたいと思っている。

ここまでがいわば前段である。私はここまでで示してきたようないささか粗暴な大きな絵を描いてきた。さて、黒宮さんは、どんな絵をお描きになるのか。一組四十八枚のカルタと一組七十五枚のカルタは、いつ、どういう経路で日本に伝来し、どこの地方で、どのような人々によって中心的に遊ばれ、そこで使う札が制作され、ルールが徐々に固まっていったのか、黒宮さんのご見解をお聞きしたいと思っている。

なお、ここまでで私は、十六世紀、十七世紀の国際交易が盛んだった東アジアでは、南方中国人の活躍を軽視するような歴史観はいただけないと述べてきた。日本のカルタ史はまさにこういう国際的な交際環境の中で生じた現象なのであり、この周辺環境を無視して、まるでバタヴィアから長崎に新幹線が開通して一直線にポルトガルの文化が運ばれてきた、途中の窓外の東アジアの景色は無関係だ、みたいなカルタ史の理解には賛同しにくいのである。

そして、この点でもう一つ考えているのが、ここまででは言及していなかった東アジアの大事件、明王朝の滅亡である。十七世紀に中国の明朝が滅んで満州族の清朝が成立すると、その異民族支配を嫌がって、長江沿岸の地域から多数の中国人が海外に流出し、日本にも多くの人が流れ着いた。いわゆる「明代棄民」である。その中には、当時先進的であった中国中部、揚子江周辺地域に盛んだった美術工芸品の制作にかかわる腕に自信の職人家族も少なくなく、彼らが亡命先の日本でその技術を発揮して制作を再開したことで、日本の美術工芸品の水準は飛躍的に向上して、江戸時代初期の華やかな文化がうまれた。中でも板目木版の印刷術や、衣類の染色技法、あるいは陶磁器の製作法などが特に有名である。変わったところでは、その後日本中の神社、仏閣で流行して標準装備となった「御神籤」も、この時期の亡命宗教教団、「黄檗宗」の寺から始まった。

そして、こうした亡命中国人の美術工芸職人を庇護したのが平戸や長崎に近い筑後國柳川の領主、立花宗茂であり、その領内に多くの亡命中国人が居住、生活し、そこに新しい美術工芸技術が芽生えた。それは、立花が関ヶ原の戦いで西軍に組みして敗北したのに死罪にならずに隠居を命じられて京都に隠棲した後に、旧領から職人を呼び寄せたことから京都、鷹峯に伝わり、この地に美術工芸の新風を吹き込んだ。日本のカルタ作りの原点が立花の領地内の筑後三池村であったことはほぼ確実であると思うが、純粋の農村で、田畑しかないような小さな集落に、なぜ、突然に、木版印刷技術が芽生え、木版手作りのカルタ札の制作という最先端技術を要する産業ができ上ったのか。そのリーダーは誰だったのか。こう考えれば、ここにも亡命中国人の影が射すと思われる。

こうした歴史的な背景事情は、日本のカルタ史にどう影響しているのかが問題である。そして私以前のカルタ史の研究では、この点はまったく無視されていた。そして、その支配的な通説にたった一人で挑んだのが、大正年間の長崎の文化人、永見徳太郎であった。だから私は、平成二十七年刊の『ものと人間の文化史173 かるた』で中国人船員関係説と永見に触れたし、平成三十年、サイトの「日本かるた文化館」の開設にあたり、江戸期のカルタ文化史における中国人の関りにさらに重点を置いて、ポルトガル船による「カルタ」の伝来から始めるのではなく、「一 中国のカルタ」から書き、まず永見徳太郎を採り上げた。今となっては懐かしいだけの思い出話に付き合わせることになって申し訳ない。

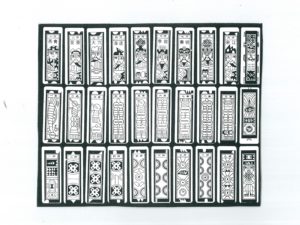

永見は、長崎市内に居住して活躍していた、江戸時代からの長崎商人、貿易商の家系の人で、莫大な資産を費やして長崎の南蛮文化の歴史を研究し、数多くの南蛮文化の美術工芸品を蒐集した、日本一の南蛮文化研究者であった。永見の蒐集の素晴らしさは、そのコレクションが、神戸市の資産家、池長孟に引き継がれ、さらに第二次大戦後に神戸市に引き取られ、「神戸市南蛮美術博物館」を経て「神戸市立博物館」の至宝として他に類のない輝きをもって伝わっているところからも推察できる。その永見のアンテナに引っかかったのが、南蛮カルタの木版版木を再利用して制作した硯箱であり、その収納箱に素材の版木が「大明萬暦年製」であると江戸時代の日本文字で墨書されていた。

骨董の世界では、「大明萬暦年製」という表記は、多くの場合に、時代の下がる日本製のものを中国製と偽装した表記であり、これが有ると偽造、偽装したことの自白としてお笑い草になるようなものだが、永見は、江戸時代に、カルタ版木のようなものにまで中国製とブランディングするのが有効だとされていたのだから、日本国内で人々がそういう知識を持っていたのではないか、当時の日本人は、カルタの伝来に中国人がかかわっていたと伝え聞いていたのではないかと「妄想」し、そこから、カルタの中国伝来説に挑んだのである。残念なことに、永見のチャレンジは長く続かず、その関心も他の方向に向かい、「妄想」の原点になった硯箱は山口吉郎兵衛に渡り、山口は純粋のポルトガル船伝来説であったから、永見の中国関与説は継承されることなく立ち消えになった。

ただ、不幸中の幸いは、山口吉郎兵衛の息子、山口格太郎が『うんすんかるた』の冒頭に、この版木の「拓摺実寸複製」を掲載したことで、これによりこの硯箱版木の学術的な検討が可能になった。そして私は、これを見て、肌に泡立つ思いがあった。なぜならば、その版木上の図像はいかにも粗略なものであり、当時のアジアの人間がポルトガルのカルタと言う未知の文化を受け取るにはこの程度のプリミティブ・アートが限界だったのかと思わせるのであるが、中に何箇所か、日本には伝来していない「南蛮カルタ」の特徴的な図柄が写されていたのである。特に、「南蛮カルタ」の絵札にあった、ヨーロッパの王家の紋章の入った楯は、日本では理解ができなかったのか、カルタの伝来後には、訳の分からない模様に変化して受け継がれるか、いっそのこと無視されてしまっていたかであり、きちんと楯らしく描かれたカルタは、木版のものであれ、手描きのものであれ、それまで見たことがなかったのでショッキングであった。

これを見たときに、私の中に、「楯の消失」という日本のカルタの特色がまだ存在していないのであるから、これは日本製の版木ではないのではないかと言う疑念が生じた。もちろん私は、この点以外にも、この版木硯箱が日本製であることを疑わせる箇所を何箇所か発見していた。山口吉郎兵衛から学んだ一組四十八枚のカルタの「南蛮船伝来説」を覆す最初の物証が、ほかならぬその山口本人のコレクションから見つかったのだから皮肉な話で、史料鑑定には熟達していた山口だから、私が気づいた程度のこの史料の持つ違和感はとっくに感じていたであろうし、それをどう消化していたのだろうか、それとも、のどにとげが刺さった状態のままだったのか、山口の感じたであろう違和感への忖度も含めて、私の受けたショックは今でも忘れていない。

今、私は、「十六世紀、十七世紀の国際交易が盛んだった東アジアでは、南方中国人の活躍を軽視するような歴史観はいただけない」と書きながら、ずっと以前に、永見を知った時のことを思い出している。そして当時から一貫して主張してきたことであるが、今も同じことを考えている。「アジアのことはアジア人にしかわからない」などと言う積りはないが、十六世紀、十七世紀の海域アジアで最も活躍していたのは南方中国人であるというのに、これに一言も触れないで、どうして当時の国際交易で沸き立っていた海域アジアの人々の生活や遊技を語れるのか。当時活躍していた数万人、数十万人の南方中国人に比べれば百分の一か千分の一の人数であった来航ヨーロッパ人のことばかり見ているのか。そして、南方中国人は、ヨーロッパ人がもたらしたカルタの遊技を地域の遊技文化に「合わせて」わがものとして楽しんでいたはずなのに、関連史料が乏しいからなのであろうか、なぜ、それを無視して歴史を語るのか。それが、私の脳裏を去らない、欧米のアジアカルタ史研究における片寄りへの疑問である。

信頼できる史料の乏しい遊戯史研究の世界であるから、「推論」、いや「妄想」を繰り返す私は、おそらく多くの誤解をしていることだろう。それは自分には見えにくいが、他者からは良く見えるのだろう。そこを批判、克服されても一向にかまわない。だが、東アジアの遊技の歴史を語る際に、そこで生きて、活躍した東アジアの海の民を無視して語るのはご勘弁いただきたいと思う。研究の進歩は遅々としている。黒宮さんから、何かヒントとなるようなことが教えてもらえるのかと期待して著書を読ませていただいているところである。